SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.

SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.

SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.

SOLOFRA: LA CHIESA DI SANT’ANGELO.

La collegiata: scrigno di fede, arte e storia secolari.

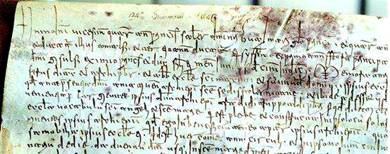

Nell’Archivio storico diocesano

di Salerno si conserva il documento scritto più antico relativo alla primitiva

chiesa matrice sotto il titolo di sant’Angelo. E’ una pergamena originale del

giugno del 1042 sotto il principato di Guaimario e  del

figlio Gisulfo, in età longobarda, discretamente conservata. Il

memoratorium sancì la cessione perpetua della pieve

di sant’Angelo, contitolata a santa Maria, al presbitero di Solofra

Truppoaldo, figlio del fu Diletto chierico del medesimo

locum.

Non

si conservano notizie scritte anteriore al secolo XI . Tuttavia appare certa

l’esistenza della pieve solofrana sin dal secolo IX, fondata dalla gente

longobarda dimorante nella valle solofrana, a ridosso del vicino fiume e

dell’antica strada consolare.

del

figlio Gisulfo, in età longobarda, discretamente conservata. Il

memoratorium sancì la cessione perpetua della pieve

di sant’Angelo, contitolata a santa Maria, al presbitero di Solofra

Truppoaldo, figlio del fu Diletto chierico del medesimo

locum.

Non

si conservano notizie scritte anteriore al secolo XI . Tuttavia appare certa

l’esistenza della pieve solofrana sin dal secolo IX, fondata dalla gente

longobarda dimorante nella valle solofrana, a ridosso del vicino fiume e

dell’antica strada consolare.  La

storia millenaria della chiesa matrice di sant’Angelo è oggetto di un profondo

studio storico/scientifico ed archeo/palegrafico da parte di Francesco Guacci, di prossima

pubblicazione. Altri Autori locali hanno profuso, negli ultimi tempi, notevoli

contributi culturali di ricerca. Notevole anche il recente contributo degli

storici della Soprintendenza ai Beni architettonici, artistici, storici ed

ambientali delle provincie di Salerno ed Avellino, con la specialistica opera

di restauro/consolidamento globale della chiesa collegiata dissestata dal sisma

del 1980 e l’edizione di studi storici interessanti. Testi importanti sono

stati profusi anche dal solofrano avv.

La

storia millenaria della chiesa matrice di sant’Angelo è oggetto di un profondo

studio storico/scientifico ed archeo/palegrafico da parte di Francesco Guacci, di prossima

pubblicazione. Altri Autori locali hanno profuso, negli ultimi tempi, notevoli

contributi culturali di ricerca. Notevole anche il recente contributo degli

storici della Soprintendenza ai Beni architettonici, artistici, storici ed

ambientali delle provincie di Salerno ed Avellino, con la specialistica opera

di restauro/consolidamento globale della chiesa collegiata dissestata dal sisma

del 1980 e l’edizione di studi storici interessanti. Testi importanti sono

stati profusi anche dal solofrano avv.  Francesco

Garzilli, nel 1989 e da altri Autori non locali, attraverso lo sviluppo di

tematiche affini (A. Braca, V. Pacelli, R. Lattuada ed altri). La storia della

medievale chiesa di sant’Angelo, sorta poco distante dal fiume e posizionata a ridosso del punto viario

sannitico/romano, è legata a rari documenti cartacei per lo più risalenti alla

fine del XIV e XV secolo. Piccola, angusta, con poche cappelle patronali fondate

da alcune famiglie nobili locali, la primitiva pieve evolve in forma

basilicale a partire dal 1522, con un nuoovo progetto e l’abbattimento della

preesistente obsoleta struttura. La tipologia della pianta del XV secolo

mostra una pieve a tre navate e triabsidata di schietta matrice romanica.

Francesco

Garzilli, nel 1989 e da altri Autori non locali, attraverso lo sviluppo di

tematiche affini (A. Braca, V. Pacelli, R. Lattuada ed altri). La storia della

medievale chiesa di sant’Angelo, sorta poco distante dal fiume e posizionata a ridosso del punto viario

sannitico/romano, è legata a rari documenti cartacei per lo più risalenti alla

fine del XIV e XV secolo. Piccola, angusta, con poche cappelle patronali fondate

da alcune famiglie nobili locali, la primitiva pieve evolve in forma

basilicale a partire dal 1522, con un nuoovo progetto e l’abbattimento della

preesistente obsoleta struttura. La tipologia della pianta del XV secolo

mostra una pieve a tre navate e triabsidata di schietta matrice romanica.

La navata centrale era il vero

corpo della chiesa con il suo titulus

ovvero l’area del presbiterio, con le absidi e l’altare maggiore. Le navatelle

laterali, strette, anguste e scarsamente illuminate, con capriate a

vista, accolsero le prime cappelle patronali a partire dalla seconda metà del

XIV secolo. Al 1389 risale il più antico atto diocesano che autorizzava al

nobile Marzillo de Guarino di fondare la cappella gentilizia sotto il titolo di

san Giovanni, successiva alla preesistente cappella angioina dei potenti e nobili

Fasano, eretta sotto il titolo di

san Filippo, poi contitolata a san Giacomo apostolo verso la fine del XV secolo.

Nel 1459 l’arciprete solofrano d. Salvatore Papa erige la cappella patronale

sotto il titolo di san Lorenzo martire:…ad manus dexteram quando intratire

ad dictam ecclesiam. Nei primi anni del XVI secolo la

chiesa medievale si era ingrandita

con l’aggiunta, verso occidente, di una cappella/confraternita sotto il titolo di

santa Maria delle grazie.  Nell’interno della chiesa medievale, ormai

insufficiente e contrastata dalla mole della viciniora magnifica chiesa di sant’Agostino, accolse

le cappelle patronali di don Paolo Papa, sotto il titolo dell’Epifania, del

feudatario Ettore Zurlo, fratello del rettore di

sant’Angelo, l’abbate don Giovanni Zurlo, e

dell’arciprete/cappellano della detta chiesa don Cosmo Guarino ronca sotto il

titolo di san Pietro e Paolo. Erano situate nelle absidiole di sinistra (Zurlo)

e di destra (Guarino ronca) del titulus.

L’arciprete, ricco e dotto, aveva già contribuito al restauro dell’antica

chiesa, ormai cadente ed angusta; con proprio denaro aveva costruito un pulpito

di legno. Più tardi, nel 1520, farà scolpire da

abile artista napoletano della cerchia del Malvito, il suo sarcofago marmoreo

sito nell’attigua cappella verso occidente con proprio altare, cancello

ligneo/dorato e pavimento maiolicato ad esagonette con stemma nobiliare.

Nella cappella dei nobili Zurlo, sotto il titolo di santa Maria della neve, eretta

nel 1516/19, è certa la sepoltura del Suo figlio più illustre, morto nel 1536

:don Giovanni Zurlo, per decenni rettore di sant’Angelo e di sant’Agata di Serino.

Nell’interno della chiesa medievale, ormai

insufficiente e contrastata dalla mole della viciniora magnifica chiesa di sant’Agostino, accolse

le cappelle patronali di don Paolo Papa, sotto il titolo dell’Epifania, del

feudatario Ettore Zurlo, fratello del rettore di

sant’Angelo, l’abbate don Giovanni Zurlo, e

dell’arciprete/cappellano della detta chiesa don Cosmo Guarino ronca sotto il

titolo di san Pietro e Paolo. Erano situate nelle absidiole di sinistra (Zurlo)

e di destra (Guarino ronca) del titulus.

L’arciprete, ricco e dotto, aveva già contribuito al restauro dell’antica

chiesa, ormai cadente ed angusta; con proprio denaro aveva costruito un pulpito

di legno. Più tardi, nel 1520, farà scolpire da

abile artista napoletano della cerchia del Malvito, il suo sarcofago marmoreo

sito nell’attigua cappella verso occidente con proprio altare, cancello

ligneo/dorato e pavimento maiolicato ad esagonette con stemma nobiliare.

Nella cappella dei nobili Zurlo, sotto il titolo di santa Maria della neve, eretta

nel 1516/19, è certa la sepoltura del Suo figlio più illustre, morto nel 1536

:don Giovanni Zurlo, per decenni rettore di sant’Angelo e di sant’Agata di Serino.  La

medievale chiesa di sant’Angelo, accresciutosi delle nuove cappelle patronali

riccamente ornate, fu demolita dalle fondamenta verso la metà dell’anno 1522. Il

nuovo progetto, amplissimo, si deve, verosimilmente, ad un architetto cavese;

della medesima città sono i fabbricatori esperti utilizzati, nonostante vi

fossero a Solofra bravi magistri experti nell’arte del fabbricare

. Tuttavia il poderoso cantiere, sostenuto dall’Università solofrana

titolare ab antiquissimo

tempore dello jus patronato della

chiesa mater et matrice di

sant’Angilo, e controllato dai magistri costituenti la

fabrice omonima, con economi e

procuratori, eletti annualmente, conobbe seri momenti di crisi, in particolare

verso l’anno 1528 con la fine del feudatario

Ercole Zurlo, catturato dagli spagnoli perché filofrancese

nella guerra del Lautrec. Durante tutto l’anno vi fu carestia e peste con

centinaia di morti, proseguita per altri mesi dell’anno 1529. Il cantiere fu

sull’orlo del fallimento più volte, tanto che il

primicerio Cosmo levò il Suo grido contro tutti, in particolare

contro l’Università, il sindaco e gli eletti, per la trascuratezza e la cattiva

sorveglianza dei lavori:…male fatti…! La basilica, nel

frattempo, fu elevata a rango di vera collegiata con bolla dell’ordinario

diocesano nel 1526 e confermata dal santo padre Clemente VII con bolla e sigillo

plumbeo del 1529. Vi fu insediato un Capitolo canonicale di 12 sacerdoti

solofrani con a capo un primicerio; furono stabilite le quote delle prebende ed

ogni altra prerogativa spettante ad un Capitolo collegiale, compreso l’uso del

sigillo proprio. Un esemplare, tra i più antichi, è stato ritrovato dall’Autore

nell’Archivio diocesano salernitano.

La

medievale chiesa di sant’Angelo, accresciutosi delle nuove cappelle patronali

riccamente ornate, fu demolita dalle fondamenta verso la metà dell’anno 1522. Il

nuovo progetto, amplissimo, si deve, verosimilmente, ad un architetto cavese;

della medesima città sono i fabbricatori esperti utilizzati, nonostante vi

fossero a Solofra bravi magistri experti nell’arte del fabbricare

. Tuttavia il poderoso cantiere, sostenuto dall’Università solofrana

titolare ab antiquissimo

tempore dello jus patronato della

chiesa mater et matrice di

sant’Angilo, e controllato dai magistri costituenti la

fabrice omonima, con economi e

procuratori, eletti annualmente, conobbe seri momenti di crisi, in particolare

verso l’anno 1528 con la fine del feudatario

Ercole Zurlo, catturato dagli spagnoli perché filofrancese

nella guerra del Lautrec. Durante tutto l’anno vi fu carestia e peste con

centinaia di morti, proseguita per altri mesi dell’anno 1529. Il cantiere fu

sull’orlo del fallimento più volte, tanto che il

primicerio Cosmo levò il Suo grido contro tutti, in particolare

contro l’Università, il sindaco e gli eletti, per la trascuratezza e la cattiva

sorveglianza dei lavori:…male fatti…! La basilica, nel

frattempo, fu elevata a rango di vera collegiata con bolla dell’ordinario

diocesano nel 1526 e confermata dal santo padre Clemente VII con bolla e sigillo

plumbeo del 1529. Vi fu insediato un Capitolo canonicale di 12 sacerdoti

solofrani con a capo un primicerio; furono stabilite le quote delle prebende ed

ogni altra prerogativa spettante ad un Capitolo collegiale, compreso l’uso del

sigillo proprio. Un esemplare, tra i più antichi, è stato ritrovato dall’Autore

nell’Archivio diocesano salernitano.  La

grande chiesa fu completata a pezzi ed in modo non sempre efficiente;solo nel

1544 furono elevati i pilastri di una delle navate laterali e nel 1553 fu

coperta con tetto a capriate a vista l’imponente navata centrale. Qualche anno

più tardi furono coperte anche le navate laterali. La grande chiesa madre si

completò con la costruzione del turrito campanile , eretto tra il 1565 ed il

1572;due campane magne vi furono poste nella mai completata cella campanaria nel

1576, donate dall’Università titolare del patronato.

La

grande chiesa fu completata a pezzi ed in modo non sempre efficiente;solo nel

1544 furono elevati i pilastri di una delle navate laterali e nel 1553 fu

coperta con tetto a capriate a vista l’imponente navata centrale. Qualche anno

più tardi furono coperte anche le navate laterali. La grande chiesa madre si

completò con la costruzione del turrito campanile , eretto tra il 1565 ed il

1572;due campane magne vi furono poste nella mai completata cella campanaria nel

1576, donate dall’Università titolare del patronato.  Tuttavia

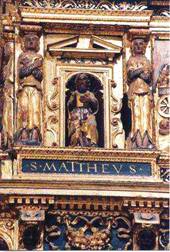

l’imponente cantiere non ebbe fine; tra il 1578 ed il 1583 furono realizzati il

gruppo ligneo/dorato del pulpito, della cantoria, dell’organo e del portale

centrale. Nel 1594 il pittore napoletano Giovan

Bernardo Lama dipinse la pala dell’incoronazione della Vergine e

dei sette arcangeli. Per il tutta la seconda metà del XVI secolo si alternarono

magistri fabbricatori cavesi, scalpellini da Calvanico, artisti napoletani.

Durante il XVII secolo dominarono artisti locali con la bottega dei Guarino ed

il grande cassettonato ligneo/dorato ed i dipinti vetero/testamentari di

Giovantommaso Guarino (1573-1637)

completati dal figlio Francesco nella crociera (1536/1642 ed oltre). Nel 1614 fu

finalmente completato il magnifico apparato lapideo del portale centrale, già

commissionato nel 1553 e mai

Tuttavia

l’imponente cantiere non ebbe fine; tra il 1578 ed il 1583 furono realizzati il

gruppo ligneo/dorato del pulpito, della cantoria, dell’organo e del portale

centrale. Nel 1594 il pittore napoletano Giovan

Bernardo Lama dipinse la pala dell’incoronazione della Vergine e

dei sette arcangeli. Per il tutta la seconda metà del XVI secolo si alternarono

magistri fabbricatori cavesi, scalpellini da Calvanico, artisti napoletani.

Durante il XVII secolo dominarono artisti locali con la bottega dei Guarino ed

il grande cassettonato ligneo/dorato ed i dipinti vetero/testamentari di

Giovantommaso Guarino (1573-1637)

completati dal figlio Francesco nella crociera (1536/1642 ed oltre). Nel 1614 fu

finalmente completato il magnifico apparato lapideo del portale centrale, già

commissionato nel 1553 e mai  eseguito

per il completamento della copertura lignea, urgente ed irrinunciabile. Notevole

appare anche il magnifico pavimento maiolicato

a modulo complesso di fabbrica napoletana, ascrivibile al

maestro dei profili corrucciati, riscoperto

da Francesco Guacci già nel 1978 e ricomposto da più saggi del 1988, eseguiti

sotto il pavimento marmoreo del 1876.

eseguito

per il completamento della copertura lignea, urgente ed irrinunciabile. Notevole

appare anche il magnifico pavimento maiolicato

a modulo complesso di fabbrica napoletana, ascrivibile al

maestro dei profili corrucciati, riscoperto

da Francesco Guacci già nel 1978 e ricomposto da più saggi del 1988, eseguiti

sotto il pavimento marmoreo del 1876.

La collegiata è uno scrigno di

fede, di opere d’arte importanti, alcune ereditate miracolosamente dalla distrutta

chiesa medievale, la stragrande presenza è opera dell’immenso cantiere di

arricchimento decorativo, terminato solo nel 1750, con il grande restauro post

terremoto del 1688, 1731 e 1732. Lunga e complessa è la storia dei suoi primiceri

e degli antichi arcipreti e rettori; una pagina di rara suggestione ricomposta

dall’Autore e di prossima pubblicazione. Il secolo XVIII vide esplodere la

grande fede popolare; Solofra elesse in sant’Antonio da Padova il suo secondo

patrono. Si incentivano le feste sacre e le processioni con i simulacri

ligneo/dorati dei santi portati a spalla;primo fra tutti il bel san

Michele, opera squisita di Giacomo Colombo.  Tradizioni, fede, folclore

ereditate con orgogliosa forza campanilistica. Tuttavia nei tempi recenti

confinate a pura esibizione estetico/visiva, annualmente cadenzata da stereotipe

scenografie viventi neo/pagane. Il testo dell’Autore, in allestimento, è frutto

di una meticolosa ricerca a 360°, durata oltre 16 anni con fruttuosa e

stravolgente rilettura di documenti cartacei inediti o sconosciuti. Una miniera

inesauribile di informazioni storiche sulla vicenda del lungo cantiere della

nuova chiesa collegiata, durato oltre 2 secoli, sui personaggi più eminenti, fra

cui il rettore Giovanni Zurlo e l’arciprete Cosmo Guarino ronca, primo primicerio, veri

artefici della rinascita della nuova collegiata. A loro è dedicata una

biografia molto approfondita, ricomposta attraverso la puntigliosa lettura di

decine di atti cartacei epocali, confrontati e miscelati con eventi storici

collaterali, con una metodologia analitico/descrittiva innovativa. Della nuova

collegiata si conosceranno gli architetti illustri, i magistri scalpellini, i

decoratori, i pittori illustri del viceregno e quelli locali, sconosciuti ma non

di mediocre estro, tanto da costituire in Solofra una vera fucina d’arte

rinascimentale a diffusione provinciale. Così si conosceranno pittori e

scultori solofrani della prima metà del XVI secolo di illustre

prestigio, personaggi nobili, ricchi ed acculturati fautori della costruzione di

palazzi importanti ed opere artistiche notevoli, donate alle numerose chiese e

confraternite di Solofra. Straordinaria quanto stravolgente è la storia

ricomposta della magnifica (…. . distrutta nel 1887 !) chiesa di

sant’Agostino e dell’annesso convento

(…distrutto nel 1985…. sic!), così lontana dalla tradizionale fonte storica

sulla loro origine e fondazione. Dati storici di notevole

suggestione, scientificamente documentati ed annotati, per le numerose chiese

minori, monasteri, palazzi gentilizi oltre al poderoso palazzo ducale degli

Orsini, e la storia archeologica alle

Origini, la genealogia ricomposta dei feudatari, degli artisti minori, degli uomini

illustri che hanno fatto la vera Storia di Solofra, sono descritti

meticolosamente nel testo sulla Collegiata di

san Michele, con grafici e foto inediti, di prossima pubblicazione.

Tradizioni, fede, folclore

ereditate con orgogliosa forza campanilistica. Tuttavia nei tempi recenti

confinate a pura esibizione estetico/visiva, annualmente cadenzata da stereotipe

scenografie viventi neo/pagane. Il testo dell’Autore, in allestimento, è frutto

di una meticolosa ricerca a 360°, durata oltre 16 anni con fruttuosa e

stravolgente rilettura di documenti cartacei inediti o sconosciuti. Una miniera

inesauribile di informazioni storiche sulla vicenda del lungo cantiere della

nuova chiesa collegiata, durato oltre 2 secoli, sui personaggi più eminenti, fra

cui il rettore Giovanni Zurlo e l’arciprete Cosmo Guarino ronca, primo primicerio, veri

artefici della rinascita della nuova collegiata. A loro è dedicata una

biografia molto approfondita, ricomposta attraverso la puntigliosa lettura di

decine di atti cartacei epocali, confrontati e miscelati con eventi storici

collaterali, con una metodologia analitico/descrittiva innovativa. Della nuova

collegiata si conosceranno gli architetti illustri, i magistri scalpellini, i

decoratori, i pittori illustri del viceregno e quelli locali, sconosciuti ma non

di mediocre estro, tanto da costituire in Solofra una vera fucina d’arte

rinascimentale a diffusione provinciale. Così si conosceranno pittori e

scultori solofrani della prima metà del XVI secolo di illustre

prestigio, personaggi nobili, ricchi ed acculturati fautori della costruzione di

palazzi importanti ed opere artistiche notevoli, donate alle numerose chiese e

confraternite di Solofra. Straordinaria quanto stravolgente è la storia

ricomposta della magnifica (…. . distrutta nel 1887 !) chiesa di

sant’Agostino e dell’annesso convento

(…distrutto nel 1985…. sic!), così lontana dalla tradizionale fonte storica

sulla loro origine e fondazione. Dati storici di notevole

suggestione, scientificamente documentati ed annotati, per le numerose chiese

minori, monasteri, palazzi gentilizi oltre al poderoso palazzo ducale degli

Orsini, e la storia archeologica alle

Origini, la genealogia ricomposta dei feudatari, degli artisti minori, degli uomini

illustri che hanno fatto la vera Storia di Solofra, sono descritti

meticolosamente nel testo sulla Collegiata di

san Michele, con grafici e foto inediti, di prossima pubblicazione.

Per approfondimenti si rimanda al testo in preparazione: F. Guacci, la Collegiata di Solofra, un millennio di fede, arte, storia ed archeologia.