di Chiara Parigi

Profilo della religione fenicia ed espansione nel Mediterraneo

I Fenici abitavano, dal 1200 a.C., in una striscia di terra compresa tra la Siria e il Libano e racchiusa tra il mare e le montagne ricoperte di boschi da cui proveniva il pregiato cedro, ottimo legno adatto alla costruzione.

Le pianure erano sfruttate con la coltivazione tipica mediterranea: oliveti, frutteti e cerealicoltura. Il commercio fu molto florido, e proprio per questo vi erano colonie sparse in tutto il bacino: nel Nord-Africa Cartagine, che è la più nota, poi vi erano insediamenti in Spagna (Cadice, Ibiza), Sardegna, Sicilia (Mozia, Erice, Palermo), Malta, Cipro e nell’Egeo in forma di comunità di commercianti, soprattutto in età ellenistica.

Il nome con cui questo popolo era designato s’identifica nel greco Phoinikes, nel biblico Cananei e nel più generico Sidonii per le altre popolazioni.

I principali centri erano Arwad, Sidone, Tiro e Biblo, mentre Berito e Sarepta erano di minore importanza. Un interesse particolare riveste il sito di Ugarit (odierna Ras Shamra), capitale di un regno cananaico fiorito dal 1500 al 1200 a.C., che decadde a causa di un collasso interno e per l’avvento dei “Popoli del Mare”; tuttavia è la città da cui nasceranno le tradizioni socioculturali e religiose dei Fenici.

Proprio i Testi di Ugarit, oltre a documenti biblici, egiziani, mesopotamici e greci, tra cui è fondamentale la testimonianza di Filone di Biblo (II sec.d.C.) nella “Storia fenicia”, recano le maggiori informazioni sul culto fenicio ed il relativo pantheon.

La coppia che detiene la massima venerazione è formata da un dio (baal o adon, “signore”) e la sua compagna-sposa (baalat, “signora”) con cui ben presto s’incarna Astarte (Ashtart), dea della fertilità e della fecondità le cui caratteristiche risalgono alla mesopotamica Inanna/Ishtar. Il suo culto era connesso a troni di pietra (a volte anche privi della sua immagine) a causa del forte legame con il re, di cui era protettrice, e con la dinastia. Presiedeva le azioni militari, proteggeva i marinai e aveva una natura bellicosa.

A Biblo, centro tradizionalmente propenso al legame socio-politico con l’Egitto, questa divinità acquista l’identità della dea Hathor prima e di Iside poi, avvalendosi dell’appellativo di Baalat Gubal (“Signora di Biblo”).

Per quanto riguarda invece la figura maschile della coppia, ci sono diverse formulazioni locali, così da poter distinguere un Baal cittadino per ogni centro.

Sempre a Biblo il compagno di Astarte si chiamava Adonis nelle lingue classiche, riprendendo il fenicio adon da cui deriva anche il nome del dio, propaggine del mesopotamico Dumuzi-Tammuz.

Copiose le notizie per merito di Luciano di Samosata che, nel “De Dea Syria”, narra di aver visitato il tempio di Afrodite (corrispondente greca di Astarte) a Biblo, in cui gli abitanti festeggiavano in onore del dio, in parte in città e in parte nel santuario di Afqa, nel Libano, le “Adonie”, con cui era ricordata la sua morte in una caccia al cinghiale a seguito del quale il fiume Adonis (Nahr Ibrahim) si tingeva del rosso del suo sangue, la sua discesa negli inferi e il suo parziale ritorno sulla terra dei vivi. In un primo momento era celebrato il lutto, ciclicamente ogni anno, con solenni manifestazioni di dolore e lamentazioni fino ad una seconda fase in cui si sacrificava per il dio “in qualità di morto”. Il giorno successivo Adone era di nuovo vivo e i Fenici “lo accompagnano all’aria aperta”. Vi è anche la notizia che erano soliti radersi i capelli e le donne che non si sottoponevano a quest’usanza erano obbligate a soggiacere alla regola della prostituzione sacra con gli stranieri, in un giorno determinato, per compiacere Astarte.

I testi di Origene e San Girolamo ci propongono una teoria naturistica per cui il dio è simbolo o allegoria dei frutti della terra che sono seminati, poi crescono e quindi rinascono, contestualmente in un culto di fecondità. Il suo ritorno in vita denota inoltre un carattere di rinnovamento cosmico e sociale in cui i rapporti tra i vivi e i morti sono definiti.

Nel pantheon della città compaiono anche altre divinità: Baal Shamem (“Signore del Cielo”), un dio della sfera celeste, confuso da Filone con Shamash e quindi ritenuto solare, e Baal Addir (“Signore Potente”), appartenente invece al mondo infero, che in età neopunica acquista anche caratteri di dio della fertilità agraria, affiancati entrambi dall’ ”Assemblea degli dei santi di Biblo”.

A Sidone Astarte era compagna ad Eshmun, il Baal poliade, invocato anche come “Principe Santo”. Il suo aspetto era connotato dalla figura di guaritore e il suo nome si connette ad una radice “essere sano”: in periodo più tardo fu affiancato dal greco Asclepio e dal latino Esculapio. Era venerato, oltre che nei templi urbani, nel santuario extraurbano di Bostan esh-Sheikh, in collina, presso una fonte e in un boschetto sacro.

La vicenda di Eshmun narra che egli, giovane misogino, si evira per sottrarsi all’amore di Astarte che lo salva in extremis.

C’è un forte legame tra i re sidonii e la dea: essi sono, infatti, i suoi sommi sacerdoti, anche se sono particolari adoratori del dio cui innalzano o restaurano santuari.

Tiro venera come Baal locale Melqart, il “Re della città” di cui era il protettore e vegliava su tutte le sue attività, soprattutto sul commercio nel Mediterraneo (da qui la sua identificazione con Eracle, fondatore di numerose colonie greche).

Il suo tempio nella città, di cui beneficiava anche la dea, è noto grazie alla favolosa descrizione di Erodoto che lo raffigura con due colonne sacre (o betili) rispettivamente d’oro e smeraldo (coniate sulle monete) e ricco di offerte preziose e tesori.

Il dio è al centro di una vicenda dall’aspetto mitico e rituale in cui muore e torna alla vita e in cui Astarte aveva una parte importante, così come nella relativa festa religiosa chiamata in greco egersis, “risveglio, resurrezione”. Il dio moriva o si addormentava per tre giorni, periodo di lutto; il terzo dì resuscitava, e forse era questo l’importante ruolo della sua compagna: riportarlo in vita. Curiosa è l’arcana e sconosciuta figura del “risvegliatore del dio”, che continua a giacere nell’oblio. In occasione della celebrazione Cartagine inviava la decima a Tiro per rinnovare gli antichi legami storici e culturali.

Oltre a questa coppia altre divinità si ritagliano il loro spazio: Baal Shamem, il protettore dei marinai e della navigazione; Baal Safon, capace di generare un vento terribile contro le navi dei violatori dei patti (se ne ha menzione nel trattato del re assiro Asarhaddon); l’altro dio marino Baal Malage e Baal Hammon.

Biblo, Sidone e Tiro erano le città maggiori della Fenicia; sul pantheon delle minori la conoscenza è più rarefatta e spesso i particolari sfuggono.

A Berito (Beirut) si venerava un Baal marino forse insieme con Astarte, nel santuario di Amrit (Marathos) che era la sede dei culti terapeutici; vi sono anche notizie di adorazione di Eshmun, Melqart e il “Genio Guaritore” Shadrafa.

Presso Tiro, ad Umm el-Amed, le divinità minori erano Baal Shamem e Astarte, mentre la massima autorità spettava a Milkashtart, vicino come caratteristiche a Melqart. Un aspetto particolare è la presenza di Malak-Milkashtart, l’ “Angelo/ Messaggero di M.”, la cui figura si svilupperà in epoca più tarda soprattutto a Palmira. Già nel VII secolo a.C. a Sarepta si adorava la dea Tanit-Astarte, con il nome “doppio” data la stretta vicinanza tra le due divinità, la prima di chiare radici fenicie che acquisterà maggiore importanza a Cartagine. Troviamo l’associazione tra dei anche in Eshmun-Melqart nell’isola di Cipro, Eshmun-Astarte, Sid-Tanit, Sid-Melqart.

Nei centri del Mediterraneo si notano, oltre alle tipiche caratterizzazioni locali dovute alla madrepatria, sviluppi autonomi.

A Cipro si trovano Astarte e il dio Rashap, arciere, guardiano degli inferi e signore delle epidemie, divinità principali che non mancheranno di assimilarsi con Afrodite (nei santuari di Pafo e Amatunte) e Apollo e includere anche altre figure indigene molto più antiche. E’ attestato anche Melqart il quale si aggancia al personaggio mitico di Eracle, venerato a Kition (Larnaka) come Baal locale. Baal Oz (“Signore della Forza” o “della Potenza”), cipriota anch’esso, era il dio guerriero destinato ad ottenere il trofeo eretto dal re Milkyaton nel IV sec.

Nelle colonie egee, fondate dai commercianti fenici, spicca tra le divinità l’aspetto marino: il Baal di Berito (fusosi con Poseidone), Astarte (ovvero Afrodite Euploia), Melqart (ovvero Eracle) e diversi Baal identificatisi poi con Zeus, oltre che l’enigmatica figura di Sakon, il dio-stele.

Le campagne militari in Asia dei faraoni e lo stanziamento di popolazioni semitiche dell’area siro-palestinese hanno garantito la precoce penetrazione degli dei fenici in Egitto (che a sua volta aveva influenzato la Fenicia con la magia). La città di Menfi, porto di massiccio rilievo, nel quartiere dei Tirii, era il luogo di culto di Anat, ancestrale dea ugaritica, di Rashap, Astarte, Horon, arcaico dio ctonio dei rettili, di origine siriana, dall’aspetto serpentiforme, signore degli incantesimi che proteggeva dai velenosi morsi di serpi e scorpioni e viveva nella steppa o in luoghi sotterranei, Baal Safon e altri.

La religione punica (che si distingue da quella fenicia perché è occidentale mentre la seconda è orientale) è ben conosciuta perché coltivata a Cartagine. La coppia venerata è composta da Tanit e Baal Hammon. E’ la divinità femminile, di cui s'ignora l’etimologia del nome, ad avere il primato sul dio giacché dea tutelare della città. Ci si rivolgeva a lei con l’epiteto di pane Baal, “volto di Baal”, ed era intermediaria tra il popolo ed il suo sposo per trarre il beneficio per i fedeli.

Baal Hammon è invece l’autorevole “Signore della cappella (domestica) ”, quasi un’entità universale dalle sconfinate capacità i cui poteri sono talmente vasti da apparire avvolti nell’indefinito. Nell’iconografia punica il dio è rappresentato in veste di un anziano regale seduto su un trono decorato con sfingi, nell’atto di sollevare una mano per benedire, nell’altra reca una spiga o un altro simbolo di fertilità. In epoca tarda, (dopo l’identificazione con Kronos e Saturno) con la romanizzazione, diverrà la divinità più diffusa dell’Africa.

Le origini della coppia risalgono alla madrepatria, ma è nella colonia che acquistano prestigio e potenza. Entrambi gli dei sono identificati nella figura dei progenitori cui appellarsi durante i momenti più difficili, sono genitori benevoli che si occupano prevalentemente della discendenza. Il loro culto era celebrato nel tofet, il santuario cittadino, e prevedeva riti di cui alcuni incentrati sul sacrificio cruento, umano e animale.

Il pantheon punico non si esauriva con questa coppia divina e altri dei si affacciavano su Cartagine: Eshmun, Astarte e Melqart testimoniati nei nomi di persona; ognuno possedeva il proprio tempio con il rispettivo personale. L’edificio innalzato per Eshmun era il più maestoso della città; collocato sull’acropoli, fu l’ultimo baluardo di resistenza contro i Romani nella terza Guerra Punica.

Baal Safon e Milkashtart erano anch’essi molto popolari.

Lo storico Polibio informa del trattato di alleanza che Annibale presentò a Filippo V di Macedonia nel 215 a.C. in cui gli dei punici sono chiamati a testimoniare come garanti. L’elenco fornisce una sorta di pantheon ufficiale però con un non preciso riscontro delle divinità greche, a volte di difficile identificazione.

Nella rimanente Africa era ancora la coppia Baal Hammon-Tanit ad avere la maggiore adorazione, per esempio a El-Hofra vi era la sede di un tofet con dediche votive su stele. Le varianti di divinità nelle iscrizioni puniche e neopuniche sono modellate su quelle cartaginesi, con qualche innovazione: l’oscuro dio Hoter-Miskar a Mactar; El-qone-erez (“Dio/El creatore della terra”) a Leptis Magna (Libia) dove Milkashtart (Ercole) e Shadrafa (Liber Pater) avevano la supremazia.

Influssi fenici quindi in tutta l’Africa settentrionale, comprendendo la zona libica sino al Marocco, con elementi di spiccata natura indigena, ma anche l’influsso romano reclama la sua parte, creando una schiera divina alquanto sincretistica nella quale si muovono Saturno, Ercole ed Esculapio che sono i discendenti degli dei punici.

L’influenza di Cartagine sulle colonie occidentali si manifesta con l’importanza assunta dalla coppia divina di Tanit e Baal Hammon, pur rimanendo costante la presenza della madrepatria orientale.

A Malta il culto di Astarte, nel sito di Tas Silg, si sovrappone a quello ancestrale di un’antichissima dea preistorica in un santuario rupestre. La divinità punica era probabilmente associata a Melqart. La dedica bilingue in greco-fenicio, sui due cippi gemelli consacrati ai due dei, ha permesso la decifrazione dell’alfabeto fenicio.

In Sicilia era molto diffusa la religione di usanza punica: a Mozia, una piccola isola, Baal Hammon possedeva il culto dell’intero tofet, forse anche Melqart e Astarte erano ivi venerati. La dea ad Erice (dove era praticata la prostituzione sacra) aveva sostituito un antico culto elimo; nell’epoca greco-romana fu adottata come Afrodite/Venere Ericina, nota anche per la particolare opulenza del santuario. A Palermo ve ne era uno in una grotta (Grotta Regina) in cui chiunque si guadagnasse da vivere per mezzo del mare incideva graffiti dedicati a Shadrafa e forse Iside. La frequentazione della Sicilia è precedente alla colonizzazione greca, quando i Fenici furono spinti nella parte occidentale.

L’altra isola italiana colonizzata dalle genti puniche era la Sardegna, in cui le attestazioni della presenza fenicia risalgono all’VIII sec. a.C. a Sulcis e Tharros, collocata ottimamente per ottenere il controllo della costa centro-occidentale e le vie interne verso il Campidano e la valle del Tirso. Nel VII sec. è Cagliari ad essere occupata, insieme con Nora che ha avuto un ruolo fondamentale nella presenza fenicia.

Le divinità venerate erano Baal Hammon, Tanit, Melqart, Astarte e Baal Shamem, ma la peculiarità è data dall’identificazione di Sid con l’antico dio preesistente Sardus Pater, nel santuario di Antas, dove si trovano numerose iscrizioni votive; del resto sarebbe stato l’africano Sardo, figlio di Maceride, a sbarcare sull’isola per primo e ad attribuirle il suo nome, come narra il greco Pausania.

Il culto avrebbe avuto carattere terapeutico insieme con gli altri dei guaritori Shadrafa e Horon. Notevole era la figura di Eshmun, anch’egli possente dio guaritore adorato in molti siti dell’isola. La guarigione occupava un ruolo fondamentale nella credenza sarda: statuette raffiguranti parti del corpo, sia maschili sia femminili, indicavano la malattia e/o la riacquistata sanità.

La Spagna partecipa della religione fenicio-punica principalmente con l’adorazione di Tanit e Astarte, affiancate da Baal Hammon e Melqart soprattutto, poiché a lui è dedicato il santuario di Gades, l’odierna Cadice, imponente per importanza e ricchezza, la cui fama dell’oracolo è testimoniata nell’Occidente mediterraneo dalla notizia della sua consultazione da parte di famosi personaggi storici. Poco distante da quel sito, una grotta ospitava il culto di Astarte marina, anch’ella oracolare; a Ibiza era Tanit ad essere adorata in un santuario rupestre in una piccola caverna ad Es Cuyram. Nell’interno vi erano numerosissimi manufatti in terracotta raffiguranti la dea, identificata per mezzo di iscrizioni recanti il suo nome.

Nella religione fenicio-punica si può individuare un aspetto privato e uno pubblico che caratterizzano entrambi il rapporto della divinità con il devoto: nel primo si instaura un legame che prevede disponibilità da parte del dio, visto non come lontano e circondato da timore reverenziale, ma più vicino e propenso ad esaudire le invocazioni riguardanti la salute, la discendenza, l’agiatezza economica e a recare aiuto nell’affrontare i comuni problemi quotidiani. Naturalmente luogo di questa religiosità “casalinga” erano le cappelle domestiche (ricordiamo l’epiteto Hammon “Signore della cappella” a Cartagine) o i modesti santuari rurali.

Le richieste di carattere ufficiale inoltrate agli dei concernevano invece il benessere della famiglia reale e delle maggiori cariche dell’amministrazione cittadina, la difesa dai nemici (con l’espansione di Salmanassar i Fenici preferirono pagare forti tributi per evitare devastazioni) e dalle calamità naturali quali epidemie, inondazioni e disastri che potevano causare terribili carestie. Le norme di preghiera erano diverse: vi era un culto statale amministrato da sacerdoti specializzati celebrato in imponenti templi o in santuari all’aperto che non potevano certo ritagliare spazio per il singolo che quindi si rifugiava nei suoi dei domestici sempre presenti e pronti ad ascoltarlo. Nonostante questa dicotomia si può affermare che si tratta di due aspetti della stessa religiosità, non indipendenti e opposti tra loro, ma complementari, per sopperire alle esigenze sia dell’individuo sia della comunità, in modi però diversi.

Sono i teonimi l’aspetto peculiare degli dei: ognuno è contraddistinto da un epiteto particolare che ne denota la sfera d’azione (il cielo, il mare), il luogo di adorazione (la cappella domestica), un luogo particolare (la città in questione -che può essere Tiro, Biblo- o un monte -Safon-) o infine la personalità (“Principe Santo”, “nome di Baal”, “volto di Baal”).

Le divinità non furono mai immobili, ma si adeguarono alle esigenze che con il trascorrere del tempo gli abitanti pretendevano quando ormai i loro dei non erano più in grado di soddisfarli: con la diffusione dei culti terapeutici entrarono nel 396 a.C. nel pantheon punico le due dee greche Demetra e Kore; si ricorre alla magia dell’Egitto con Horus, Bastet, Iside e Osiride, Bes. Erano il commercio e l’artigianato che garantivano una notevole apertura mentale al popolo fenicio: le esportazioni non si basavano sugli scarsi prodotti interni, ma sulla lavorazione e vendita di materiali prelevati da altre zone. ”Fra i prodotti più pregiati vi sono i bronzi lavorati (piatti o patere decorate finemente, tripodi e calderoni, armi), gli avori intagliati (pettini, manici, piccoli contenitori, parti di mobilia), le stoffe ricamate o tinte[...], infine i vetri: piccole fiale ma soprattutto [...] perline colorate di pasta vitrea, piccoli gioielli, scarabei egittizzanti” ( Mario Liverani, “Antico Oriente Storia Società Economia”, pag.702, 3°ed., Editori Laterza, Bari, 1997.) Questi minuti manufatti di vetro potevano essere scambiati con i capi-villaggio dei luoghi di rifornimento in cambio di metalli, di cui li ritenevano più preziosi. L’importanza capitale del commercio si svela anche perché le associazioni socio-professionali, create per favorire la coesione tra i gruppi e tutelarne gli interessi, erano sotto l’ala protettiva degli dei.

Il culto

Le modalità del culto erano molteplici: l’offerta sacrificale (cruenta e non), la preghiera, la magia e la divinazione.

Focacce, frutti, olio e primizie erano, insieme con libagioni di vino, le offerte non cruente che i Fenici erano soliti offrire alle loro divinità. A queste molto spesso erano affiancati sacrifici di animali di varie specie: bovini, ovini, caprini, uccelli domestici e selvaggina, la cui carne poteva essere consacrata tramite bruciatura oppure consumata interamente o parzialmente. Queste pratiche sono note grazie al ritrovamento di un gruppo di iscrizioni puniche: le “tariffe sacrificali”, testi di carattere normativo in cui erano fissati i termini dei tributi che i fedeli dovevano versare al santuario e ai sacerdoti, cui era pagato il servizio per la loro intercessione nella sfera divina. Il pagamento era in natura o in denaro -sicli d’argento-; dipendeva dalla qualità della vittima (specie, età, peso) e dal tipo di sacrificio. La somma che doveva essere versata dipendeva dalla situazione economica del fedele: agli individui meno abbienti era concesso di saldare il conto quasi simbolicamente.

Animali come il maiale e la capra erano interdetti da queste pratiche in precise situazioni, mentre altri, insieme con determinati oggetti, potevano essere scelti appositamente per essere sacrificati in quel contesto e per quella divinità. Da questi riti erano esclusi gli schiavi e le donne, cui era interdetto l’accesso all’interno del santuario.

L’offerta cruenta prevedeva anche il sacrificio umano, argomento per cui i Fenici si guadagnarono presso gli autori classici la nomea di barbari e che fu condannato come infame nell’Antico Testamento e per cui ancora oggi sono ricordati. Spesso i nemici usarono questo costume come propaganda anti-punica, quasi a legittimarne la guerra e la sconfitta. Questa usanza avveniva in situazioni eccezionali e per scongiurare una minaccia, calamità o disastro. In questa sfera di eventi rientra anche lo stato di guerra o di assedio: erano il capo della comunità o i membri della sua famiglia (molto spesso il figlio o la figlia) a pagarne le conseguenze, quando non ne erano i prigionieri di guerra o la gente comune, specialmente gli anziani. Paralleli si hanno sia nella religione greca con l’uccisione di Ifigenia, sia nei racconti biblici, con il sacrificio della figlia di Jefte di Galaad e con quello del figlio del re Mesha di Moab. In tali casi ciò è compiuto per scongiurare calamità (guerre). Diverso è l’atto di Abramo, in cui il sacrificio di Isacco si sarebbe svolto perché ordinato dalla divinità come dimostrazione di dedizione. Nella religione fenicia non mancano esempi né dell’uno né dell’altro: Filone di Biblo racconta come fossero offerti i figli più amati in caso di impellente necessità. E’ alla stessa mitologia che si può far risalire l’usanza: El immolò il suo unico figlio, vestito delle insegne regali, sull’altare. Questi miti sono stati considerati nelle fonti orientali, greche e latine, come la giustificazione della pratica riscontrata presso i Cartaginesi di sacrificare quasi assiduamente bambini. Nell’Antico Testamento si leggono passi che alludono ad un “passaggio per il fuoco” di infanti, costume attribuiti ai Cananei (popolazione che comprendeva i Fenici); negli autori classici vi è la notizia del sacrificio dei propri figli a Baal Hammon (identificato in Kronos/Saturno) in occasione di guerre o epidemie: Diodoro Siculo narra dell’imponente offerta fatta nel periodo della battaglia contro Agatocle in cui a Cartagine si sacrificarono pubblicamente duecento infanti delle famiglie più nobili. Resti di ossa combuste di neonati morti prematuramente o precocemente o di bambini seppelliti sono stati rinvenuti in tutto l’Occidente mediterraneo in particolari siti che prendono il nome ebraico di tofet, termine che anticamente indicava un luogo presso Gerusalemme (Ben-Hinnom) in cui si praticavano sacrifici di fanciulli. E’ incerto se tale nome stesse ad indicare il sito dove avvenivano questi riti, in particolare dove la vittima era combusta, o la località (e quindi il toponimo) in cui accadeva tutto ciò. I testi, se presi alla lettera, narrano di bambini sacrificati e combusti in onore di un dio chiamato Molk, Molok o Molek; se interpretati si giunge alla conclusione che il termine Molk indichi l’offerta e che non avvenga nessun sacrificio, bensì una sorta di consacrazione. Gli autori classici riferiscono tali usanze anche alle genti fenicio-puniche, supportati allo stato attuale dai ritrovamenti archeologici nelle colonie occidentali, tra cui iscrizioni di tipo dedicatorio per Baal Hammon e Tanit su stele (moltissime a Cartagine, in numero più modesto negli altri siti) che confermerebbero il carattere di offerta delle ceneri di fanciulli nelle urne. I vasti campi che raccolgono queste sepolture sono situati ai margini degli abitati, adiacenti alle mura e recintati. All’interno le urne prendono la forma di anfore di terracotta o brocche a imboccatura larga chiuse da piattelli o pietre. Possono essere decorate con cippi o stele, con rilievi, testi scritti. Il contenuto può variare da bambini a piccoli animali, per esempio agnelli. Nella zona si trovano anche piccoli altari e sacelli, e nelle vicinanze qualche volta resti di roghi di vaste proporzioni. Il tofet più esteso si trova a Cartagine, ma vi sono esempi in Africa settentrionale (El-Hofra e Guelma), in Sicilia (Mozia), in Sardegna (Sulcis, Monte Sirai, Tharros). Se ne sospetta la presenza anche a Malta, dove sono state rinvenute alcune iscrizioni che lo confermerebbero. Non se ne hanno tracce sicure invece in Spagna e in Fenicia, dove però, primo caso in Oriente, presso Tiro si troverebbe, secondo una recente scoperta, un campo costellato di urne con stele: per l’appunto un tofet.

La verità su tutto questo naviga tuttavia ancora in alto mare e tante ipotesi sono sorte per darne una spiegazione: dallo studio meticoloso delle rovine archeologiche si è arrivati alla conclusione che questi campi fossero santuari e simboli della città, e che mai dovevano essere profanati da edifici diversi da quelli attinenti al luogo e alla funzione dei tofet, forse necropoli infantili di neonati dotati di uno statuto particolare a causa del loro decesso avvenuto precocemente o prematuramente.

Per quanto riguarda invece il fuoco e il costume di bruciare la vittima, l’esempio che solitamente si cita è quello riguardante Elissa/Didone che si getta nel rogo per sfuggire il matrimonio con un principe indigeno. Questo stesso episodio si può rapportare alla morte suicida di Amilcare sconfitto a Imera nel 480, in Sicilia.

Dalle effigi delle monete, in cui vi sono rappresentati un carro processionale con baldacchino, il betilo sacro e la statua del dio, si apprende notizia delle numerose feste che si celebravano in Fenicia e in ambiente punico; inoltre l’offerta delle primizie, per esempio la mietitura e la raccolta del grano, dava adito a festeggiamenti con balli e canti, in cui forse erano comprese anche feste per l’acqua e la sua proprietà fecondatrice: la carica del “maestro dell’acqua” a Kition nel santuario di Astarte lo confermerebbe.

I riti di passaggio e gli episodi fondamentali della vita umana erano occasione per la celebrazione di ulteriori feste: così la nascita, l’imposizione del nome, la pubertà, il matrimonio, la morte. Esempi ne sono la prostituzione sacra, la circoncisione, cui forse sono legate certe statuette reperite in molti santuari del Mediterraneo, denominate “temple boys”, che rappresentano bambini seminudi, e i riti funebri.

L’aldilà per il popolo fenicio-punico acquistava un’importanza fondamentale: i morti erano devotamente curati, seppelliti e non dimenticati. Come presso gli Egizi, il defunto continuava la sua esistenza e aveva bisogno dell’aiuto dei mortali che dovevano attendere ai riti per procurargli un’esistenza confortevole in cambio di benevolenza. Tanto più era stato potente il defunto, maggiore sarebbe stato il compenso. Per questo tipo di assistenza vi era la marzeah, un’associazione cultuale (da cui traeva il nome anche una festa ctonia a carattere orgiastico, con canti, balli, stati di ebbrezza) che si occupava della venerazione degli dei legati all’ambito infero e dei defunti.

Il morto proseguiva la vita in una sorta di esistenza allo stato larvale in cui abbisognava di alimenti, acqua e utensili forniti dai vivi che erano i suoi parenti e discendenti e da cui dipendeva il suo atteggiamento: favorevole od ostile a seconda di come i riti funerari erano officiati. Il morto doveva essere vestito con gli abiti rituali e poi profumato con delicate sostanze odorose e avvolto in una sorta di sudario. Il re di Sidone Tabnit, nel IV secolo, fu deposto in un sarcofago egiziano, ricoperto di una miscela di resina di cedro e terebinto, bitume, foglie di timo, menta ed henné, che causarono la mummificazione, anche se parziale. L’imbalsamazione solitamente non era praticata. Il corredo, possesso inequivocabile di ogni defunto, era costituito da gioielli, armi, oggetti d’uso quotidiano e di protezione (scarabei, rasoi, amuleti, maschere) e naturalmente offerte alimentari. Alla morte della persona si svolgeva un corteo funebre che si recava sino alla tomba, talvolta solo una semplice deposizione nella terra, quando non era coperta di argilla o ghiaia, talvolta un sarcofago, pregiato (in marmo e scolpito) o meno, che poteva avere forma antropoide. Quello del re di Biblo Ahirom, nel XI-X secolo, ostenta scene di onoranze funebri, banchetti, cortei comprendenti lamentatrici che cantano canti di lutto. L’incinerazione prevedeva una deposizione in urne di terracotta o piombo e la collocazione in piccole nicchie nel sottosuolo; sulla superficie, a segnalarne la presenza, un cippo o una stele recanti un’iscrizione commemorativa. L’usanza delle maledizioni per allontanare i profanatori dai tesori sepolti prevedeva l’incisione di malefici sulle pareti o sul monumento funerario, anche per evitare di confrontarsi con le reazioni negative del morto (nelle Guerre Puniche vi erano associazioni che assicuravano il seppellimento del defunto deceduto lungi dalla patria). Gli abitanti del mondo degli spiriti si chiamavano Refaim, “guaritori”, (termine presente sia nei testi di Ugarit che nell’Antico Testamento) per riferimento ad un’antica credenza per cui essi donerebbero salute, fecondità e fertilità.

Nel pantheon fenicio è attestata la presenza di Mot, dio che nei miti di Ugarit si scontra con Baal ed è la personificazione della morte. “Vive in un aldilà concepito come l’interno polveroso di una tomba ed è descritto in termini realistici: costretto da fame e sete a ricercare di continuo prede da ‘divorare’, sembra mosso da un destino più forte di lui” (P. Xella, “Le religioni della Siria e della Palestina”, pag. 232, in “Le religioni antiche”, a cura di G. Filoramo, Laterza, Roma-Bari, 1994), che lo costringe a scontrarsi con Baal per veder migliorare la sua posizione. In un primo momento la vittoria abbraccia Mot che ingoia il suo avversario con la sua profondissima gola e lo trasporta nel mondo dei morti facendolo scomparire nel suo ventre. Il ciclo naturale è sconvolto dalla siccità e dalla sterilità, inoltre, avendo Mot campo libero, ghermisce anche gli dei. La “Vergine Anat”, dopo aver straziato la divinità della morte, parte alla ricerca del corpo dello sposo che ritrova nell’aldilà, e lo seppellisce sul monte Sapanu con un’ecatombe. Baal rivive e si confronta con l’antagonista per la seconda volta. L’epilogo termina con la conferma della sfera d’azione di Mot, che vede però i suoi poteri ridotti. La lettura di questo mito in chiave naturistica (Baal si identificherebbe con la pioggia) è alquanto riduttiva, come afferma lo Xella, che invece propone un’interpretazione che si basa sul “mito di fondazione dei giusti rapporti alla base dell’eterna dialettica vita/morte” (P. Xella, “Le religioni della Siria e della Palestina”, pag. 225, in “Le religioni antiche”, a cura di G. Filoramo, Laterza, Roma-Bari, 1994), che giustifica il tenore del culto dei defunti e la realtà ineluttabile del trapasso che non potrà mai essere annientata, ma che (con il culto) può esser resa più affrontabile. In questo frangente intervenivano anche le arti magiche, con piccole ricercatezze che esorcizzavano il timore della morte e di ciò che di spiacevole i morti avrebbero potuto arrecare, o che proprio a loro poteva accadere: le trappole e le insidie in agguato nel mondo dei defunti. Le iscrizioni rinvenute su stele recanti maledizioni a carattere magico avevano la funzione di allontanare i violatori di tombe che miravano agli appetitosi corredi mortuari la cui mancanza avrebbe provocato un’esistenza deleteria nell’aldilà.

La magia si insinuava nella vita quotidiana dei Fenici e dei Punici tramite un’ampia gamma di riti, formulari e oggetti magici. Ve ne erano delle più svariate tipologie, in un inventario ben fornito di amuleti sistemati all’interno delle sepolture e nelle dimore private: appesi ai muri, sugli stipiti degli usci e persino, con ingegnosi stratagemmi, forati e indossati dalla persona stessa. La loro funzione era la profilassi dal ‘malocchio’ e dagli influssi negativi lanciati da altri uomini o, più pericolosamente, da esseri sovrumani (quali potevano essere i defunti) cui si contrapponevano divinità operanti nella sfera apposita. Le raffigurazioni su questi piccoli oggetti vantavano la presenza in primis degli dei egizi, in particolare Bes, Ptah e Horus, poi simboli quali la mano benedicente, l’occhio ugiat (specifico contro la iettatura) e, tra gli animali, il coccodrillo, l’ippopotamo e la scimmia. Il potere apotropaico per eccellenza era detenuto dallo scarabeo, che ne permetteva l’utilizzazione anche (e soprattutto!) nell’oltretomba. I rasoi possono essere annoverati tra gli oggetti magici, ma se ne faceva uso esclusivamente nelle necropoli, forse per particolari riti riguardanti la sepoltura in cui subentrava l’elemento magico, visto che su alcuni appaiono iscrizioni in fenicio volte ad allontanare creature mostruose e malvagie dagli emblematici nomi di: “Le Volanti”, “Le Strangolatrici” e “Il Succhiatore”, minacciosi per gli uomini e le donne pregne; ne sono stati ritrovati due ad Arslan Tash (Siria settentrionale) e uno a Cartagine che si rivolge ad un essere femminile di nome Hawwat appartenente alla sfera ctonia, che detiene il potere di infierire sull’avversario dello scrivente (procedimento che ricorda le defixiones classiche). Queste formule magiche erano redatte con elementi tradizionali e vocaboli che nel tempo non sono cambiati.

Molti talismani preservavano dai morsi dei rettili e dalle punture degli scorpioni, di cui già si occupavano gli dei Shadrafa e Horon, ed erano riposti in contenitori cilindrici decorati con caratteri egittizzanti sulla cui sommità svettava la riproduzione della dea leonina Sakhmet.

Oltre alla magia, anche la divinazione aveva un ruolo notevole così i numerosi santuari ricevevano la visita di illustri personaggi: capi militari e cittadini, esponenti dei ceti sociali abbienti, ma anche individui comuni. Il motivo di questi pellegrinaggi era spesso di ricevere conferma per decisioni di capitale importanza. Le pratiche utilizzate per la divinazione comprendano l’aruspicina, di cui anche Annibale era pratico, l’auspicio, l’osservazione dei presagi tramite i movimenti delle statue divine, oracoli inviati dagli dei a sacerdoti o indovini. Le fonti dell’Antico Testamento citano i profeti di Baal contro di cui Elia si sarebbe scontrato sul monte Carmelo. Nel santuario di Astarte e Adonis ad Afqa la divinazione avveniva lanciando oggetti in una piscina sacra. Si è poi già citato il santuario a Pafo di Astarte/Afrodite, a carattere oracolare, e quello di Gades. Ad Amrit (Fenicia) si trovava il santuario dedicato alle divinità guaritrici, il cui responso avveniva tramite l’incubazione: l’interessato dormiva nel tempio e il dio, durante il sonno, gli svelava la cura per la sua malattia.

La casta sacerdotale fenicia è molto organizzata: vi erano gerarchie dalle più umili alle più prestigiose, formate da un folto personale che si aggirava nel tempio. Le mansioni prevedevano attività di pulitura, supporto, lavori di fatica, fino ad un vero e proprio rapporto esclusivo con la divinità che avveniva con una sorta di contatto diretto. In un’iscrizione cipriota vi è una lista di tutti i dipendenti presenti nel santuario di Astarte: sacerdoti, scribi, cantori, cuochi, prostitute e prostituti sacri, barbieri, servi e serve, danzatrici, veggenti, personale addetto ad aprire e chiudere le porte del tempio, e da fonti cartaginesi si conosce l’esistenza di due “commissioni” rispettivamente di dieci e trenta membri tra le cui funzioni vi era quella di stabilire le “tariffe sacrificali” per la celebrazione di sacrifici da parte dei fedeli recatisi appositamente nel tempio. Il compenso per gli addetti era ivi compreso. I veri intermediari tra gli dei e il mondo erano i sacerdoti i quali appartenevano ad entrambi i sessi: khn e khnt. In questa categoria rientravano il sacrificatore, colui che svegliava o resuscitava il dio, il veggente e l’indovino. Il rab, “grande”, era il capo dei collegi in cui erano organizzati, una sorta di sommo sacerdote, come a Tiro accadeva per quello di Melqart, sottomesso soltanto al re (inoltre solo politicamente, ma non economicamente). Esempi si trovano e nel mito e nella storia: Didone fu moglie del gran sacerdote di Melqart Sicheo, ucciso da Pigmalione per depredarlo dei suoi ricchi averi; in Fenicia salì al trono, usurpandolo, un altro sommo sacerdote, questa volta di Astarte, Ittobaal, nel IX secolo. L’importanza, che dipendeva dalla popolarità del santuario e del dio cui il fedele si era legato e se il tempio si trovava in Fenicia o nelle colonie, era tale che alcuni re e regine posposero la funzione di sovrani a quella di sacerdoti; certamente, per diventare un funzionario di così alto livello, le tradizioni familiari e le ricchezze erano un fattore fondamentale, tanto più che la carica doveva essere ereditaria, come si può dedurre dal fatto che Didone promise ad un sacerdote cipriota recatosi con lei nel suo viaggio, di estendere la sua carica a tutti i suoi discendenti, e come si legge in iscrizioni puniche di genealogie sacerdotali.

L’accesso ai penetrali del tempio, dove alloggiava la divinità, era consentito solamente alle più alte gerarchie, che lì compivano i riti più grandiosi. Amministravano l’economia e rendevano autorevoli con la loro presenza i sacrifici cruenti e quelli umani, sia di bambini sia di adulti (anche se quest’ultimi molto raramente): rilievi su stele a Cartagine rappresentano sacerdoti con fanciulli in braccio nell’atto (così si suppone) di immolarli.

Tra i compiti dei ministri del culto ve era uno di particolare rilievo: “depositari e custodi delle più antiche e sacre tradizioni storiche, mitologiche e rituali”. Così conferma anche Erodoto, cui i sacerdoti di Melqart di Tiro avrebbero narrato la storia del loro tempio e della città; e Filone di Biblo: Sanchuniaton di Berito, leggendaria figura dell’epoca della guerra di Troia, avrebbe raccolto e organizzato le notizie religiose riguardanti le città fenicie mediante la trascrizione manoscritta.

Questo grande rilievo nel campo religioso, politico ed economico prevedeva norme di vita e di comportamento cui attenersi. Probabilmente erano d’obbligo il celibato, la castità e l’astinenza da particolari cibi e bevande (il vino?); i sacerdoti indossavano una tunica lunga di lino, molto leggera, cinta da strisce di stoffa purpuree e drappeggiata su una spalla da una stola del medesimo colore, ai piedi non calzavano nulla e la loro condizione esigeva di radersi la barba e portare i capelli corti.

I culti erano officiati in abitazioni private o all’aperto, su montagne, nelle vicinanze di una cima, presso una fonte d’acqua, un ruscello o un boschetto sacro, ma erano il tempio e il santuario che spiccavano per importanza.

L’edificio più grandioso costruito dai Fenici fu progettato e costruito dagli artigiani di Tiro per volere del re Hiram: il tempio di Salomone a Gerusalemme. Tre ambienti, il vestibolo, un vano centrale e un penetrale si estendevano longitudinalmente, sul modello siro-palestinese del II millennio, descritto con minuzia di particolari nel I libro dei Re dell’Antico Testamento, dove sono menzionati con disdegno anche gli “alti luoghi”, zone di culto pagano cananee di complicata localizzazione: aree a cielo aperto situate su un’altura in cui si trovavano alberi sacri, pietre in posizione eretta, pali di legno, fonti d’acqua.

I templi fenici non hanno riscontro nella realtà archeologica: manca la testimonianza epigrafica per identificare la divinità lì adorata e le costruzioni rimangono anonime, neanche le fonti scritte aiutano molto. I templi di Baalat e di Rashap a Biblo nell’età del Bronzo giacciono nell’oblio, così come quello fatto costruire da Hiram a Tiro per Melqart sulle antiche rovine dedicate ad altri dei. Scoperte invece quelle del tempio di Eshmun a Bostan esh-Sheik (Sidone) tramite iscrizioni dedicatorie del VI sec. La costruzione è formata da un massiccio piramidale sormontato da un podio monumentale su cui furono aggiunti, dopo la ricostruzione a causa della rivolta dei Satrapi, tre ambienti in stile ellenistico decorati con scene di caccia e sacrifici. In età persiana fu costruito per Eshmun, ad Amrit, un santuario collocato al centro di un bacino scavato nella roccia per essere riempito d’acqua, un cubo di pietra fungeva da sacello aperto su un lato, il tutto di chiara ispirazione egiziana (Ain el-Hayat). Oltre a questi santuari extra-urbani vi sono edifici urbani: doveva trovarsi, a Sarepta vicino al porto, un luogo di culto per Tanit-Astarte, giacché nella discarica del tempio (favissa) è stata ritrovata un’iscrizione per la dedica di una statua; a Cipro (Kition) ve ne è uno per Astarte a pianta rettangolare, con navate divise da colonne e risalente al IX sec.; un altro è a Bamboula, (da qui provenivano i documenti relativi alle funzioni sacerdotali), sempre per la stessa dea, questa volta insieme a Melqart. I santuari cosmopoliti per questo dio si dovrebbero trovare, visto che non ce n’è traccia, ad Utica, fondato nel 1101 a.C., Plinio ne parla elogiando lo stato di conservazione delle travi in legno di cedro originali (solitamente gli arredi in legno, divisori degli ambienti in cortine di legno o stoffa sono deperibili), e a Cadice, dove, come informano Silio Italico e Strabone, erano conservate le spoglie del dio.

I templi di Cartagine sono anch’essi avvolti nell’oblio. Le fonti ne citano numerosi: quello dedicato ad Astarte/Giunone, ad Apollo/Rashap e ad Eshmun/Asclepio-Esculapio, a cui sarebbe appartenuta una monumentale scalinata di sessanta gradini per giungere sull’acropoli (Appiano). Il problema riguardante le rovine archeologiche venute alla luce nel mondo fenicio-punico investe l’attribuzione di queste alle varie divinità e la loro identificazione all’interno del tempio di cui è difficoltoso anche ricostruire la funzione a causa della mancanza degli arredi sacri. Con l’avvento delle genti greco-romane inoltre i santuari hanno subito radicali trasformazioni di ‘adattamento’ al mondo classico, il che ha reso ancora più complicata l’interpretazione dei monumenti. Un esempio si trova in Sicilia, a Selinunte, in cui vi è la fusione tra l’elemento greco e quello punico nel santuario di Demetra Malophoros. In Sardegna poi si trovano il “tempio monolitico” a Tharros in cui colonne dal capitello dorico coesistono con elementi egizi e leoni accompagnano la gradinata per mezzo della quale si giunge alla cappella sovrastante; e il ”tempio di Eshmun” a Nora, la cui pianta romana si baserebbe su un antecedente punico.

Il culto che si svolgeva nei templi e nei santuari si incentrava attorno alla statua divina, (il dio manifestava la sua presenza tramite essa o simboli divini). Aveva forma umana e partecipava alle feste trasportata in processione e nutrendosi ai banchetti comunitari: era abbigliata dai sacerdoti che si occupavano della sua vestizione, oltre che di lavarla e addobbarla.

Sono elementi figurativi con simbologia sacra, in generale criptica, quelli che si trovano incisi su stele, coppe, amuleti, avori e monete: è l’influsso egiziano che si inserisce nel mondo fenicio-punico. Uno dei simboli più diffusi è l’ankh, (la vita), il fiore di loto, (immortalità), l’occhio di Horus (ugiat), l’ureo (il serpente) e la sfinge (un potente guardiano). I cartigli imperiali e i geroglifici invece sembrano avere una funzione di riempimento degli spazi vuoti, in una sorta di horror vacui. Oltre a riferimenti egiziani, anche la natura contribuisce con gli astri: il disco solare (alato), il crescente lunare e le stelle; la palma, animali reali e immaginari. Dall’architettura intervengono il betilo, la pietra sacra solitamente conica, identificata con il dio-pietra (in greco Baitylos), il tempio, la cappella domestica, l’altare, l’arula per offerte incruente e oggetti cultuali come il brucia-incenso, cisterne per l’acqua lustrale, lucerne, torcieri, vasi per libagioni e oli profumati. Molti anche gli strumenti musicali: cembali, campanelli, cetre, flauti e altri. Più enigmatiche sono le raffigurazioni a carattere astratto quali il rombo, l’idolo a bottiglia (che sembra alludere alla divinità), il caduceo. Le parti del corpo umano rappresentano i culti terapeutici e la malattia su cui doveva operare la guarigione dal dio. Una menzione particolare merita la mano benedicente, portatrice di buona sorte. La dea Tanit era associata al trono, anche vuoto, simbolo della regalità, ma il caso più notevole riguarda il “segno di Tanit”, forse di natura antropomorfa, nato in Fenicia e diffusosi ampliamente sulle stele puniche. Il simbolo è formato da un triangolo o un trapezio sormontato da una sbarra verticale (le cui estremità a volte sono piegate ad angolo retto verso l’alto) al cui centro è situato un cerchio: forse una figura umana che solleva le braccia?

Il santuario di Pyrgi si trova sulla costa tirrenica nell’odierno sito di Santa Severa (a 50 km da Roma) che anticamente attendeva alla funzione di porto della città etrusca Caere. La sua importanza nel mondo fenicio-punico è testimoniata dai diversi ritrovamenti nel luogo, sia monumentali sia epigrafici.

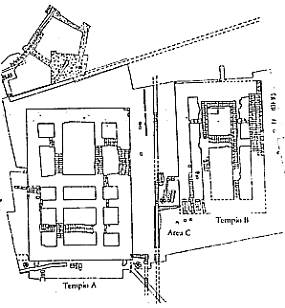

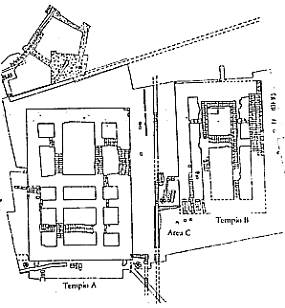

Il santuario è dedicato alla dea etrusca Uni identificata con la fenicio-punica Astarte, di cui vi sarebbe un’attestazione anche in un’iscrizione (il cui studio però non ha avuto seguito) ritrovata da Colonna in zona su un frammento di parete di vaso chiuso a vernice nera su cui sarebbe graffito a caratteri minuti il nome della dea, forse adorata insieme al Baal Melqart. Ora però si conosce la venerazione anche di un dio chiamato suris (assimilabile ad Apollo Soranus), con caratteri ctonii e oracolari, e un’altra divinità, cavatha (M.Paola Baglione, “Quelques données sur les plus récentes fouilles de Pyrgi”, pag. 17, in «Ancient Greek and Related Pottery », Copenhagen 1988). Questo santuario è racchiuso da un recinto murario ed è collegato tramite un ingresso alla via Caere-Pyrgi. All’interno si trovano due templi ed una piazza secondo la ricostruzione dell’etruscologo G. Colonna, che individua anche un pozzo, un altare circolare e una “vasca” che conteneva tre lamine auree più una di bronzo in frammenti in cui si riconosce il nome del dio Tina (CIE, 6311). Un’altra, sempre bronzea, con l’iscrizione “uniati” è stata rinvenuta nell’area intertemplare (CIE, 6312). Il tempio più arcaico (il Tempio B) era periptero, con 4x6 colonne e con posticum “contratto rispetto al protico anteriore e ai portici laterali” (G. Colonna). E’ costituito da una cella ad ante brevi e da un pronao con due ordini di colonne; si data al VI sec. Il tempio più recente (Tempio A) presenta invece tre celle, quella centrale più ampia, le rimanenti due più esigue “divise a metà nel senso trasversale della costruzione. Le mura esterne di queste ultime si prolungavano sul davanti nel senso della lunghezza fino quasi a toccare le due colonne esterne delle quattro frontali. Le ante terminavano all’altezza delle colonne del pronao poste dietro quelle frontali e, tra di esse e la cella, si ergevano altre due colonne” (G.Colonna). Molto famoso è l’altorilievo frontonale di terracotta (460-455 a.C.), in cui si riconoscono grazie al Paribeni (E.Paribeni, “La perplessità di Athena. Per una corretta lettura del frontone di Pyrgi”, in “Arch. Cl.”, XXI, 1969) episodi del ciclo tebano, prima si riteneva trattarsi di una gigantomachia.

Pyrgi, pianta del santuario. Larghezza delle facciate:

Tempio A 40m; Tempio B 37,5 m. Secondo G.Colon-

na, Notizie degli Scavi 1970, II Supplemento.

La scoperta che ci permette di collegare con certezza il mondo fenicio a quello etrusco è l’eccezionale ritrovamento, avvenuto il 9 luglio del 1964, delle tre lamine auree, una, C, in alfabeto e caratteri fenici, le altre due, A e B, in etrusco, di cui B, con testo più esiguo, è posposta per importanza ad A. Si distinguono chiaramente i vocaboli l’uno dall’altro. Il materiale scrittorio, l’oro, è allo stato quasi puro, ma la superficie presenta tracce di parziale fusione e varie lesioni. Verosimilmente ciò può essere accaduto durante l’incendio (e conseguente crollo) provocato dal saccheggio operato dai Romani ai danni del ricco santuario. Dionisio di Siracusa invece si sarebbe potuto permettere di tralasciare le lamine a causa del suo già opulento bottino. Gli Etruschi quindi le avrebbero recuperate, piegate e riposte. Piegati insieme sono stati trovati numerosi chiodi dalle capocchie d’oro, e ivi era anche un piccolo frammento di lamina d’oro con un foro che per forma e spessore non coincide con gli angoli delle lamine, soprattutto con una (la più lunga in etrusco, A) che presentava un angolo fuso in alto a destra. C'è chi sostiene l’esistenza di una quarta lamina fusa nell’incendio, contenente ulteriori informazioni riguardo ai testi epigrafici nel loro complesso, ipotizzando eventualmente la presenza di altri testi infissi con chiodi a capocchia rinvenuti nell’area C. I materiali ritrovati con le lamine sembrano essere più antichi del secondo quarto del III sec. a cui Cristofani li fa risalire; invece Pallottino e Colonna indicano un periodo prossimo allo stanziamento di colonie romane sulle coste tirreniche, che ha danneggiato alcune città etrusche. L’occupazione romana deve essere avvenuta violentemente verso il 275 a.C., visto che la cinta muraria del santuario è molto antica. Il sotterramento deve essere posteriore alla guerra poiché l’attività del tempio non cessò con la deposizione delle lamine. Queste risalgono, secondo alcuni, al V sec. .Naturalmente questa cronologia porta ad escludere una fondazione dei due templi, o anche solo di uno, da parte di Tbry’ Wlns .

|

TAVOLA I

|

|

|

|

|

|

|

La traduzione della lamina punica qui proposta è di Garbini:

1 “Alla Signora Astarte. Questo è il luogo sacro

2 che ha fatto e che ha donato

3 Tbry’ Wlns re [o regnante] su

4 Cere, nel mese del Sacrificio

5 del Sole, come dono nel tempio. Ed egli ha costruito

6 un’edicola perché Astarte ha fatto possedere (?) nella sua mano

7 che egli regnasse tre 3 anni, nel me-

8 se di Krr, nel giorno del seppellimento della

9 divinità. E gli anni del donario [o statua] della divinità

10 nel suo [=di lei] tempio sono anni come queste

11 stelle”. (G.Garbini, in “Etruschi e altre genti nell’Italia Preromana mobilità in età arcaica”, pag.77, Giorgio Bretschneider Editore, 1996)

Tbry’ Wlns, quindi, “re” della città etrusca di Caere (mlk ‘l Kysry), avrebbe fatto costruire nel complesso del santuario un’area sacra (‘sr qds) dedicata ad Astarte (lrbt l ‘strt), e tutto ciò sarebbe avvenuto nel mese del Sacrificio del Sole (byrh zbh sms), come dono nel tempio (bmtn ‘bbt). La motivazione dell’edicola (tw) da lui costruita (wbn), forse perché proprio la dea Astarte (k ‘strt ‘rs) lo ha richiesto, attraverso un sogno o un oracolo, o perché il “re” ha ricevuto il beneficio di regnare per tre anni, è tuttora un problema.

Diversi studiosi si sono confrontati con l’esegesi di questa dedica, di cui, confrontando le traduzioni, questo unico passo sembra sostanzialmente causare interpretazioni differenti: bdy lmlky snt sls 3 alla riga 6-7. Vicino all’interpretazione di Garbini anche F.O.Hvidberg-Hansen, che scrive: “because ‘Ashtarte has given him in hand to reign for three years”. (F.O.Hvidberg-Hansen,“The Pyrgi texts in East-West perspective” in “Acta Hyperborea”, pag.60, Museum Tusculanum Press, Copenhagen , 1988).

Levi Della Vida traduce “con ogni riserva” diversamente: ”perché Astarte scelse per mezzo di lui nell’anno tre 3 del suo regno”. (G.Levi Della Vida, in “Scavi nel santuario etrusco di Pyrgi”, pag.75, Roma, 1964).

M.G.Guzzo Amadasi interpreta, nel 1967, il testo in prima persona dalla fine della riga 5: “E lo ho costruito (?) perché Astarte (lo) ha chiesto da me (?) nell’anno terzo 3 del mio regno” (M.G.Guzzo Amadasi, “Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente”, pp.158-69, Roma, 1967). Il Moscati si accosta a tale soluzione traducendo anch’egli: “E l’ho costruito perché Astarte ha richiesto (?) ciò da me, l’anno terzo del mio regno (?)” (S.Moscati, “I Cartaginesi in Italia”, pag.303, Arnoldo Mondadori Editore, 1997). Lo Schmitz interpreta il passo trovando un’altra soluzione ancora: “ because Astarte requested (this) from him, year three-3-of his reign” (P.C.Schmitz, “Journal of the American Oriental Society”, 115.4, 1995), mentre lo Xella propone un’altra versione: “perché Astarte (lo) ha richiesto a lui (?) durante il suo regno nell’anno tre-3-” (S.Ribichini-P.Xella, ”La religione fenicia e punica in Italia”, pag.131, Libreria dello Stato, Roma, 1994). La richiesta divina si sarebbe verificata nel mese di Krr (byrh Krr), in un momento particolarmente solenne: nel giorno (bym) della sepoltura (qbr) della divinità.

Il finale di quest’iscrizione sembra un’arcana formula augurale, per cui gli anni (wsnt) della statua o del donario (lm’ s) nel tempio della dea (bbty) sono tanti anni (snt) quanti queste stelle (km hkkbm ‘l). Lo Schmitz individua in lm’ s, più che il donario, il dedicante (o la statua) a cui l’augurio di vivere a lungo quanto le stelle si addice maggiormente.

L’entusiasmo iniziale è stato grande, soprattutto da parte degli etruscologi: la lingua, sebbene non sia più un “mistero”, presenta vuoti non ancora in via di risoluzione i quali, si pensava, potessero essere supportati dal confronto con la scrittura fenicia tramite il bilinguismo.

La prima lamina etrusca presenta evidenti tracce di ribattitura che devono far pensare ad un palinsesto in cui sono leggibili alle righe 12-13 amace e cv. Nella terza invece, si distingue chiaramente la traccia di un’attenta sinopia per la preparazione del testo che non indurrebbe a credere che lo scriba, così meticoloso, avesse commesso grossolani errori. Il primo apografo fu redatto dal Cristofani.

Il legame tra i supporti sembra essere giustificato dalla citazione del personaggio Qefariei Velianas in A, Qefarie Veliiunas in B che corrisponde a Tbry’ Wlns in C. Nel nome Qefariei Velianas si troverebbe un errore nella scrittura Qefariei, come integrano Rix e Colonna, dovuto alla fretta dell’incisore etrusco per cui ha omesso la divisione tra /i/ e ha scritto unita l’asta del digamma del gentilizio Velianas. Qefariei Velianas è figura centrale poiché risulta essere la persona dedicante di B e C che si configurano come votive. Egli è indicato nella lamina fenicio-punica come mlk’l Kysrye (più adeguato sarebbe Kysrya): “re su Caere”, senza riscontri in A con mec Juta, che, per alcuni studiosi, si è pensato potrebbe essere l’equivalente del greco monarcoV o ‘arciereuV.

C'è chi ritiene invece Juta attribuito femminile, già noto nel sintagma ati Juta, “madre sacerdotessa” nel sepolcro dei Qansinas a S.Giuliano. L’attributo in questione, che non denota una magistratura, è da riferirsi ad una “grande sacerdotessa” (mec Juta) che avrebbe officiato il rito, negando che nella lamina A e C ci si riferisca alla stessa persona; il nome sarebbe quindi di una donna, con la terminazione in –i (che qualifica il genere femminile); inoltre la carica di re (o in ogni modo un’alta carica) di Qefariei Velianas come anche di Qefarie Veliiunas risulta omessa in un atto ufficiale di così notevole riscontro pubblico. In ogni caso in A, alla riga 12, è scritto zilacal, genitivo di zilc, che indica una carica magistratuale, solitamente riferita, dato il riscontro con C (r. 7 lmlky), a Qefariei Velianas; da alcuni è attribuito ad Atranes, genitivo anch’esso, evidente forma onomastica: quindi tra testo etrusco e testo punico in questo tratto viene a mancare la conferma semantico-ermeneutica.

Espressione bilingue è ci avil e snt sls , “tre anni”, che potrebbe significare “al compimento dei tre anni” e rapportarsi all’espressione fenicio-punica sopra citata. Un’altra indicazione temporale dovrebbe essere espressa anche da ilacve tulerase e ilacve tiurunias, da vari studiosi interpretati come nomi di mesi. Incomprensibile è quasi la metà della lamina A, purtroppo ricca di apax , così come problematica la fine della B. L’interpretazione della lamina C si presenta per ora come la più soddisfacente.

Il personaggio di spicco qualificato come mlky nel testo punico, certamente individuabile in Qefariei Velianas avrebbe fatto costruire il santuario per la dea fenicio-punica Astarte, equivalente di Uni etrusca, e non per un’assimilazione sincretistica delle due divinità, come si credette inizialmente: Unialastres è caso obliquo da Unial unito al suffisso dativale -tre-s (come individuò il Rix). Secondo alcuni le offerte per la dea, riconosciute come tali dal verbo turuce “ha dato” (in C si ha wbn, “ha costruito”), sono munistas Juvas tameresca, genitivi di sal cluvenias (o forse ilacve). Munistas Juvas corrispondono al punico a ‘sr qds (nella prima riga di C) “in questo luogo sacro” , e tameresca, con l’enclitica -ca individua il sacello (tw in punico nella riga 6), significato non individuato da tanti esegeti, in particolare dal Pallottino che intendeva tamera come termine magistratuale. Nella lamina B le azioni di Qefariei Velianas sono espresse dai verbi Jamuce, selace e amuce (forse un oscuramento di amace che, si ricorda, è presente nel testo ribattuto sotto quello A) i quali si riferiscono rispettivamente a cleva, vacal e qualcosa di snuiaj (che G.Giannecchini che traduce invece molto fantasiosamente con il numerale 12 basandosi sulla struttura grammaticale). Il vocabolo tmia (riga 1 di A), prima affiancato al significato di “recinto” tramite il greco temenoV, richiamerebbe invece un’offerta definita in B avilcva, (alla riga 6-7 tmial avilcval). Questo vocabolo indicherebbe quindi un aggettivo con significato di “annuale” su base avil, “anno”. I verbi sarebbero in dipendenza da nac, “così”, Jamuce e selace sono transitivi e così anche amuce.

M.Pallottino individua quindi legami tra la Caere etrusca e Cartagine, noti già ad Aristotele: le due città avrebbero stretto un’alleanza nel VI sec. a scapito delle città greche interessate all’espansione nel Mediterraneo occidentale. La natura di quest’accordo spaziava dalla politica all’alleanza militare passando anche per il commercio, soprattutto nel Tirreno; del resto vi è il toponimo Punicum a Santa Marinella. La spinta filopunica si sarebbe verificata grazie all’influenza di “Qefariei Velianas”, considerato mlk, perché l’orientamento di Caere era ancora esitante: si ha notizia di un ricorso all’oracolo di Delfi per espiare l’atto antiellenico della battaglia di Alalia contro i Focei nel 535, quando l’applicazione dell’accordo si concretizzò. Pallottino parla di un “tenace e radicato sentimento filoellenico” (M.Pallottino, in “Archelolgia Classica”, 16, pag. 116, 1964). Un accordo di politica internazionale nel Tirreno spinto dalle minacce greche, ma anche di politica interna: un aiuto per il re (nel V sec. però a Caere non è attestata la presenza del re e con mlk si intende una “funzione di potere esecutivo supremo e di rappresentanza dello stato”) tramite un atto di amicizia ed un gesto di lealtà. Innalzare Astarte era come innalzare Cartagine.

Questa città inoltre aveva una rete di accordi con le poleiV etrusche: la presenza di un cippo ceretano nel tofet di Salammbo, la tavoletta eburnea (Tessera Ospitalis) ed esportazioni nel VI sec. di ceramica vulcente sembrerebbero confermarlo.

Un altro passo molto controverso è quello finale, dove sono menzionate le stelle: secondo la communis opinio vi sarebbe equivalenza tra il fenicio-punico hkkbm e l’etrusco pulumcva. Queste stelle inoltre sono state accostate alle capocchie d’oro che ricoprivano le teste dei chiodi usati per affiggere pubblicamente le lamine, e pulumcva è stato avvicinato alle bullae latine (come nelle traduzioni ora al Museo di Villa Giulia di G.Colonna e G.Garbini) per giustificare il dimostrativo “queste” (‘l) in chiusura, “che costringe a guardare in basso anziché verso l’alto” (G.Garbini, in “SEAP”11, pag.81,1992). La traduzione del termine fenicio è chiara, ma quello etrusco non trova rispondenza.

Sulle stelle della lamina C anche S.Ribichini intervenne cercando di identificare la divinità la cui statua si trova nel santuario. Le stelle citate sono particolari, non quelle generiche del cielo, ma quelle rappresentate nello ‘sr qds dedicato da “Qefariei Velianas”.

Le figurazioni astrali sono esistenti e visibili nel sacrario ed il sacello è la dimora celeste della divinità. La connessione dell’elemento celeste e luminoso si trova anche nel mondo greco: Melqart è, per Nonno di Panopoli, l’Eracle di Tiro caratterizzato come astrocitwn “dal manto stellato”. Un brano di Ezechiele accosta Eracle al suo principe/dio ed entrambi richiamano il Melqart con il manto stellato. Era usuale nel Vicino Oriente e a Babilonia abbigliare le statue in modo tale da rendere l’idea di luminoso incastonando pietre preziose nei mantelli. Le stelle evocano immediatamente sia la raffigurazione del dio a Pyrgi, sia Melqart come Signore del cielo stellato: lm’s ‘lm forse è la statua votiva del dio.

A Tiro è attestata come divina la coppia di Astarte e Melqart, proprio nel V secolo, periodo delle iscrizioni di Pyrgi. Probabilmente il dio è percepito dagli Etruschi come il più grandioso per i Fenici d’Occidente, vista poi la sua vasta diffusione nel Mediterraneo: per questo vi è la consacrazione di uno ‘sr qds in onore degli dei cari ai Cananei. La sepoltura del dio, vista in questa chiave religiosa filo-punica, è giustificata, inoltre Astarte non rientra nella figura del dying god (P.Xella riconosce i riti di seppellimento di dei, non di dee) a cui appartengono (oltre Melqart) Adonis ed Eshmun, per cui il dio muore, viene seppellito e poi resuscita.

Il richiamo alle stelle del mantello può individuare un augurio per la ‘durata’ della statua, come permangono la grandezza e la bellezza degli astri lì raffigurati; del resto Melqart è il paredro di Astarte, e ricopre quindi un ruolo molto importante. Concludendo, Ribichini trova corrispondenza tra la divinità sepolta, la statua e le stelle e la personalità e le attribuzioni del dio, che sono quelle specifiche di Melqart. Garbini invece nega che la statua possa essere stata costruita per il dio che non considera poi così vicino ad Astarte, e nega anche che sia lui la divinità seppellita, ma ci sono buone possibilità che sia la dea in quanto nelle lamine etrusche non c’è nessun riferimento ad un altro dio ed è menzionata unicamente Uni.

Tra le notizie che trapelano dal testo fenicio, è di grande importanza rilevare che esistevano periodi in cui il rito acquisiva maggiore solennità: vi è nel testo la menzione di un mese, Karer, (luglio-agosto) forse legato ad una grande festa celebrata con canti e danze, e di un altro, denominato “il mese del Sacrificio del Sole” (forse dicembre, nel solstizio d’inverno), forse anch’esso legato ad una festa che celebrava il seppellimento di una divinità, per l’appunto Melqart. Curiosamente, il mese etrusco della lamina B, masan tiurunias, corrisponde al “mese della luna”!

************

I diversi aspetti della religione fenicio-punica, così variegati sono dovuti alla intensa frammentazione politica: non c’era un’unità che comprendeva tutte quante le città, ma regnava il modello della città-stato, anche con forti competizioni. Il particolarismo dei culti nei diversi centri si risolve in una volontà di distinguere il culto locale, ma anche il sincretismo con le divinità dei sostrati e adstrati nutre questa divergenza. In tutta la zona della Siria-Palestina si trova una divinità legata al popolo, ma non una nazionale vincolata al territorio; il fatto di non possedere un clero centralizzato e regolatore provocava l’oscillazione degli attributi divini che ha contribuito alla creazione delle figure di dei poliadi. Il contatto con la precedente, tuttavia attuale, cultura della antica città di Ugarit ha influito fortemente e costantemente sulla religione fenicia, soprattutto importando la figura (già esaminata) del dying god, che muore e ricompare, ricoperta da Baal, poi incarnatosi in Adonis a Biblo, in Eshmun a Sidone e in Melqart a Tiro. Questa figura sarebbe apparsa nel II millennio intorno a re defunti eroizzati e/o divinizzati. In particolare Melqart è erede del culto siriano di un dio chiamato “Re” (Malik). I connotati eroici sono sempre in rilievo negli dei della Fenicia, sia nelle divinità femminili, Astarte in primo piano, come lo è “la vergine Anat“ che salva Baal dalla morte inflittagli da Mot, sia il personaggio stesso di Baal, che sconfigge il suo avversario. La figura divina è generalmente antropomorfa e il dio si muove in una sfera di attribuzioni particolari, come peculiari sono i suoi interventi, a volte condivisi con diverse divinità. Il sistema politeistico determina inoltre una serie di alleanze e antagonismo che rispecchia l’aspetto ‘umano’ di questo pantheon: l’articolazione della società divina ricalca quella degli uomini con dei sovrani, artigiani e guaritori.

Naturalmente a questa umanizzazione è posto un limite dall’esistenza di figure quali il dio Betilo e il dio stele, ma anche dalla presenza di dei teriomorfi come El (quasi del tutto assente nella documentazione epigrafica, ereditato da Ugarit), il quale era rappresentato secondo Filone con quattro occhi e quattro ali aperti a due a due: essere supremo e onnisciente, e Horon, dall’aspetto serpentiforme.

Il rapporto con le genti etrusche testimoniato dalle lamine accosta l’una all’altra le due civiltà, entrambe ambiziose e desiderose di espandere e mantenere i loro commerci. La struttura politica a città-stato era comune alle due popolazioni, ma soprattutto l’antagonismo con i Greci ha avvicinato gli Etruschi a Cartagine fino alla prima Guerra Punica quando si schierarono con Roma.

|

TAVOLA II |

||

|

|

|

|

|

1-2. amuleto con iscrizione magica

|

2. (base fig. 1)

|

3. amuleto con occhio “ugiat”

|

|

|

|

|

|

4. rasoio rituale

|

5. stele da tofet

|

6. segno di Tanit

|

|

|

||

|

7. urna funeraria da tofet

|

BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V., I Fenici: ieri oggi domani Ricerche scoperte progetti, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1995

BAGLIONE M.P., Quelques données sur les plus récentes fouilles de Pyrgi, in « Ancient Greek and Related Pottery », Copenhagen, 1988

CIE

COLONNA G., in “Gottin von Pyrgi”, Tubingen 1979, Firenze, 1981

COLONNA G., Notizie di scavi 1970,II Supplemento

COLONNA G., in “Studi Etruschi”, 34, 1966

COLONNA G., in “Studi Etruschi”, 36, 1968

COLONNA G., in “Studi Etruschi”, 56, 1989-1990 (1991)

COLONNA G., in “Scienze dell’Antichità”, 3-4, 1989-1990

GARBINI G., in “Etruschi e altre genti nell’Italia Preromana mobilità in età arcaica”, Giorgio Bretschneider Editore, 1996

GARBINI G., Culti fenici a Pyrgi, in “SEAP”, II, Pisa, 1992

GUZZO AMADASI M.G., BONNET C., CECCHNI S.M., XELLA P., Dizionario della civiltà fenicia, Gremese Editore

GUZZO AMADASI M.G., Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente, Roma, 1967

HVIDBERG-HANSEN F.O., The Pyrgi texts in East-West perspective, in “Acta Hyperborea”, Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 1988

LEVI DELLA VIDA G., in “Scavi nel santuario etrusco di Pyrgi”, Roma, 1964

LIVERANI M., Antico Oriente Storia Società Economia, 3°ed., Editori Laterza, Bari, 1997

MOSCATI S., I Cartaginesi in Italia, Arnoldo Mondadori Editore, 1997

PALLOTTINO M., in “Archeologia Classica”, 16, 1964

PALLOTTINO M., TLE, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1968

PALLOTTINO M., Storia della prima Italia, Rusconi Libri, 1994

PALLOTTINO M., Popoli e culture dell’Italia Preromana, Jouvence, 1958

PARIBENI E., La perplessità di Athena. Per una corretta lettura del frontone di Pyrgi, in Arch. Cl., XXI, 1969

RIBICHINI S.- XELLA P., La religione fenicia e punica in Italia, Libreria dello Stato, Roma, 1994

RIBICHINI S., Melqart nell’iscrizione di Pyrgi? in “Saggi Fenici”, I, 1975

SCHMITZ P.C., in “Journal of the American Oriental Society”, 115.4, 1995

XELLA P., Le religioni della Siria e della Palestina, in “Le religioni antiche”, a cura di G. Filoramo, Laterza, Roma-Bari 1994