Nella frazione di Fiegni si trova il Santuario del Beato Ugolino, precedentemente chiamata chiesa di

S. Giovanni Battista, nel quale sono custodite le sue spoglie mortali, centro spirituale delle popolazioni locali.

La struttura del Santuario è romanica con due navate e nell’interno vari affreschi, il più antico è quello raffigurante S. Antonio Abate di Paolo Bantulli da Percanestro.

La morte del Beato Ugolino è avvenuta l’11 dicembre 1373.

Le fonti biografiche del Beato sono tardive e scarsissime di elementi storici. La data e il luogo di nascita sono meno certi. La nascita forse risale al 1320, da Magalotto IV e Lucia, che abitavano sia nel palazzo sia nel Castello di Poggio sia in quello di Macereto.

Come luogo di nascita alcuni mettono in dubbio Fiegni, pur accettando che per lungo tempo visse in quel territorio. Fiegni infatti non fu mai feudo dei Magalotti e non vi possedevano né case né terreni.

La causa della sua vocazione, alcune fonti la fanno risalire all’educazione profondamente religiosa datagli dal padre essendo rimasto orfano di madre sin dalla nascita.

Questi avvenimenti segnarono profondamente l’esistenza del giovane

portandolo alla scelta di una vita da eremita su queste montagne, di

penitenza e di povertà, seguendo le orme del poverello d’Assisi; vi

contribuì altresì l’amore non corrisposto per una damigella, Clara

Riguardati da Norcia,sfuggita al conte di Fiastra, fattasi suora di Santa

Chiara a Visso. Ugolino avrebbe potuto stabilirsi dai monaci benedettini di

Rio Sacro, ma poiché era un ordine aristocratico in cui vigeva la proprietà

anche se di tutti, sentì il forte richiamo della povertà e cosi si ritirò in

una piccola grotta ubicata in Val di Nicola in meditazione.

In questo luogo dimorò per 30

anni vivendo in unione di preghiera e di meditazione con Dio, tra digiuni ed

astinenze.

Lo ristorava l’acqua della sorgente a cui la tradizione ha lasciato il nome

del Beato perché sarebbe stata fatta da lui stesso scaturire.

La morte lo colse sulla montagna di Fiegni. Dopo la morte il corpo venne

trasferito nel vicino castello di Fiegni. Viene riconosciuto Beato il 4

dicembre 1856.

Ci parla del Beato Ugolino un manoscritto latino conservato nella chiesa di

Fiegni, ma poi perduto quando nel 1662 morì il parroco D.Pasini.

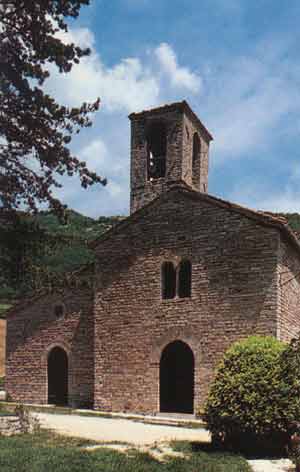

IL SANTUARIO

L’attuale chiesa del Beato Ugolino, insieme a quella della Canonica

e della casa colonica, non è che il residuo di un antico monastero

benedettino.

Si trova al centro dell’esedra, che nelle antiche scritture prende il nome

di Valle Segge.

Si pensa che gli abitanti situati intorno all’abbazia monastica abbiano

costituito in seguito la comunità di Fiegni, dove sorse ben presto una

chiesa plebale, con diritti e giurisdizione ecclesiastica.

Il suo nome era S. Flaviano, di cui ancora oggi si conserva il suo fonte

battesimale.

Si trova sul punto più alto della sella spartiacque e dentro il perimetro

del castello. Tuttavia nel ‘300 la vita benedettina di queste valli era in

crisi e i monasteri erano sempre di meno. Alla morte del Beato Ugolino, la

chiesa con il nome di S. Giovanni Battista, era già stata abbandonata dai

religiosi e quindi rimase sotto il controllo della chiesa di S. Flaviano.

Nel 1373 il corpo del Beato Ugolino viene deposto nella chiesa di S.

Giovanni, e così accentra il culto delle popolazioni di Fiegni.

Al titolo di S. Giovanni dapprima si aggiunge a voce di popolo quello di

Ugolino che poi entra negli atti ufficiali.

Gli elementi architettonici della vecchia chiesa benedettina, sebbene

sopraffatti da trasformazioni e restauri non sempre soddisfacenti, sono

ancora evidenti. Saldezza romanica nello spessore dei muri e nella linea

degli archi a pieno centro o ribassati.

In origine aveva tre navate, invece oggi non rimane che la navata centrale

con soffitto a capriate e chiusa dall’abside semicircolare e la sinistra

comunicanti attraverso due archi sostenuti da un pilastro al mezzo. Il

soffitto spiovente di questa è a semplici travi scoperte; all’esterno, sulla

facciata, ha un bel portale in pietra bianca.

In corrispondenza della navata centrale c’è un antico arco acuto di rozze

pietre ; sopra la porta principale d’ingresso, c’è scolpito, al vertice ,

un simbolico animale dalle forme grossolanamente trattate e difficilmente

classificabile. Nell’interno, oltre la struttura architettonica, solo le

pietre elegantemente scolpite nella parte anteriore e centrale dell’altare

maggiore , conservano il ricordo della costruzione primitiva. La navata

centrale, specialmente nella parte del presbiterio, ci offre un ciclo di

pitture dei sec. XVI e XVII, notevole documento della storia della chiesa e

del culto del Beato Ugolino, anche se mediocre espressione di tecnica e di

arte. A metà circa della parete destra della navata maggiore, un affresco

rappresenta S. Carlo Borromeo in preghiera. Il catino absidale è tutto

occupato dall’Incoronazione della Madonna: la Vergine è al centro di uno

sfondo di cielo, inginocchiata con le braccia incrociate sul petto e avvolta

in un ampio manto turchino tempestato di stelle, fra l’Eterno Padre, alla

sua sinistra, e il Redentore alla destra, in atto di porle sul capo la

corona. Con la destra il Cristo sostiene un’enorme croce mentre l’Eterno

appoggia la sinistra sulla sfera del mondo. Al di sopra di Maria la colomba

dello Spirito Santo. Tutte le quattro figure sono incorniciate da enormi

aureole di scarso gusto. Ai lati Angeli musicanti che vanno a congiungersi

al sommo dell’arco e ai piedi delle tre figure centrali. Intorno all’abside,

in continuazione del catino e fino a mt. 1,60 da terra, sono rappresentate

sei grandi figure di Santi disposti simmetricamente tre a destra e tre a

sinistra di una antica finestrina leggermente spostata dal centro, e

inquadrate da leggere cornici pittoriche a fiorami, non tutte uguali. Al di

sotto di ciascuna figura sono segnati i nomi in lingua italiana; da sinistra

a destra:

S. Paolo Apostolo, S. Carlo Borromeo e il B. Ugolino, S. Lucia, S.

Apollonia, S. Vittoria.

Le tre Sante, oltre l’aureola, hanno una corona di

fiori intorno al capo e in mano gli emblemi del loro martirio. Sul pilastro

che sorregge i due archi di valico alla navata sinistra e nella parte

interna di questa è dipinto, pure un affresco, S. Antonio Abate che è anche

la pittura più antica fra tutte. La Chiesa ha subito notevoli trasformazioni

attraverso i secoli e recentemente a cura dell’Ufficio Amministrativo

Diocesano è stata particolarmente consolidata nelle strutture murarie.