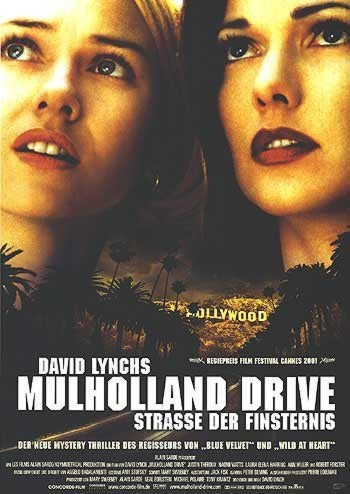

Mulholland

Drive

di

David Lynch

Fr.-USA 2001 - Durata 146 Min.

REGIA di David Lynch con Naomi Watts, Laura

Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller,

Robert Forster.

Ultimo

lungometraggio firmato da David Lynch, nasce ufficialmente come il pilot

di una serie televisiva abortita dalla “Abc”. Archiviato dalla

popolare rete americana con l’accusa di incomprensibilità, il pilot

diventa un lungometraggio grazie al francese Alain Sarde e al suo

“Studio Canal”, che già aveva collaborato col regista per The

Straight Story

(Una storia vera, 1999).

Con

Mulholland Drive il

cerchio “ambiguo”, secondo un’accezione di Dario Tomasi, sembra

chiudersi definitivamente. Non solo per la totale, lucida coerenza di una

mente che da quasi trent’anni si nutre e alimenta l’immaginario

cinematografico contemporaneo (dimostrando l’autorialità di questo

regista), ma soprattutto per ciò che il suo “mondo virtuale”

significa all’interno del “mondo reale” del cinema. Mulholland

Drive infatti, è “una storia d’amore nella città dei

sogni”, ma anche un piccolo aneddoto sui tortuosi ingranaggi dello

spettacolo, un’ indagine onirica sul bene e il male, e ovviamente...

mille altre cose.

Un

gruppo di ballerini modello anni Cinquanta, si muovono a suon di musica su

uno sfondo viola. Stacco. Una giovane donna bionda (Naomi Watts) sorride,

immersa in una luce accecante. Stacco. Un letto vuoto, le lenzuola, la

coperta, un cuscino rosso. Dissolvenza in nero. Ancora la dimensione

onirica del racconto, il suo andamento a spirale, il gioco delle identità;

e poi il desiderio e la sua negazione, il nano, la Stanza Rossa in cui si

muovono inquietanti personaggi (non lontana da quella di Fire

Walk with Me)... I topoi lynchiani sono sempre quelli. Eppure in

quest’ultima opera firmata dal regista del Montana, entra in gioco

qualcosa in più, un elemento che sembra portare a compimento quella

poetica che abbiamo definito del “sublime espressionista postmoderno”.

L’elemento in questione è il cinema stesso, inteso come focalizzazione

sui meccanismi nascosti dello spettacolo: la facoltà di creare sogni per

poi arbitrariamente distruggerli, l’intreccio delle parti, il gioco dei

ruoli, l’importanza delle gerarchie all’interno di un mondo dorato

dove tutto e il contrario di tutto risultano realmente possibili.

Tralasciando per un momento il contenuto in fondo

lineare della storia d’amore saffico finita in rovine, Mulholland

Drive presenta una serie intrecciata di personaggi e vicende che

al solito porta con sé i connotati del “lynchianismo” puro. Primo

elemento da ricordare, quel piccolo cubo blu, pescato fra le cianfrusaglie

e gli avanzi di un misterioso barbone, rifugiato sul retro di un diner

della catena Winkies. Un oggetto pronto a testimoniare che lo scambio di

mondi è possibile, e che spesso a manovrarne misteriosamente i fili non

è proprio la fatina buona del mago di Oz.

David Lynch costruisce ogni inquadratura del suo universo astratto

e simbolico con minuzia e precisione, non lasciando mai nulla al caso (a

meno che il caso non vi si infili di proposito), né al gratuito: non

tenta di aprire false piste giocando con lo spettatore - nella più

classica “maniera” postmoderna - al cruciverba audiovisivo

provocatorio e destrutturato. Anche quando “non significa”, ogni

inquadratura “significa” sempre, direbbe Wallace, e ha ragione. In

realtà Lynch, esercitando il controllo assoluto su ogni singolo elemento

linguistico, mai si trova a sollecitare gratuitamente l’irrazionalità,

piuttosto si dimostra sempre rivolto alla creazione di un “disegno

retorico fondato sulla messa a punto di un dispositivo emozionale spinto

al massimo, (che) non mira alla confusione”.

Mulholland

Drive

si presenta diviso in due segmenti, sulla scia del precedente Lost Highway (di cui sembrerebbe rappresentare quasi una versione

“al femminile”). In una delle inquadrature iniziali, riconosciamo la

soggettiva di un cuscino che, sarà chiaro soltanto dopo, è quella di

Diane che si appresta ad adagiarsi sul letto. Ciò che segue da questo

momento in poi, potrebbe essere tanto la simulazione virtuale di un sogno,

un “sogno pre-morte” in cui Diane immagina una vita felice da attrice

in carriera e amante ricambiata, quanto la visione ultraterrena di un

“sogno post-mortem” in cui la donna vede realizzati i sogni terrestri.

O in modo ancora più semplice, a diventare visibile sullo schermo

potrebbe essere il costante scambio di dimensioni e identità parallele

con cui il cinema di Lynch da sempre si diverte (con “coscienza”) a

giocare. Il progetto di un cinema come “scrittura del sogno” allora,

rimane coerente fin da Eraserhead,

“cinematizzazione” di un incubo personale del regista sul tema della

generazione e della paternità. Con Mulholland

Drive l’incubo s’ intreccia al sogno, che a sua volta si

presenta legato al meccanismo cinematografico, il cui potere mitopoietico

risucchia irreparabilmente vita e relazioni umane. La narrazione si dipana

ancora una volta all’insegna della circolarità (apparente): una strada

percorsa a folle velocità verso le lost highways prima, una luce in cui

Diane sorride, lontana dalla sofferenza, adesso. La struttura ellittica

del racconto, pur presentando continue sfasature ed elementi variamente

disarmanti (vedi la sequenza iniziale dell’uomo letteralmente

“spaventato a morte” dalla visione onirica di un barbone), non si

risolve nel capovolgimento della narrazione, né sembrerebbe renderla in

qualche modo impercorribile. La messa a punto di precise “rotture di

equilibrio” all’interno del racconto, veri “buchi neri” dosati e

calibrati attentamente nel corso della diegesi, non diviene mai sinonimo

di “antinarrazione”; piuttosto sembra voler assumere i connotati di

una precisa riflessione sui meccanismi di significazione in atto al

cinema, di stampo postmoderno. Se poi a questo, aggiungiamo la spinta

continua verso una forma archetipica di “mistero” (che coincide

significativamente con il concetto di “enigma contemporaneo” di

impronta borgesiana), una poetica che fa deflagrare i concetti di spazio e

tempo attraverso la definizione di “spazi percettivi” e la

“detemporalizzazione” degli eventi, un discorso filmico intertestuale

costellato di riferimenti al medium spettacolare, e infine una serie di

immagini (e suoni) rivolta alla produzione di un unico “feeling”,

secondo le parole stesse del regista, avremo ancora una volta quello che

chiamiamo un “cinema espressionista e postmoderno”. Perfino il dato

acustico, infatti, risulta subordinato a questo progetto generale, di dar

forma a un mondo onirico-surreale (inconscio), non troppo lontano dal

nostro quotidiano, fatto anche di materia cinematografica (citazioni

intertestuali), col fine ultimo di rappresentare un unico, totalizzante e

polisensoriale “stato emotivo”. Il cinema lynchiano allora, può dirsi

espressionista, ma può definirsi anche postmoderno nella misura in cui,

piuttosto che capovolgere radicalmente il linguaggio cinematografico,

tenta di renderlo “inservibile”, quasi “inutile”, suggerendo nuovi

approcci (quello di assumere “alla lettera” il senso delle sue storie

assurde è uno di questi), e dimostrando la velleità di un progetto

interpretativo finora basato (quasi esclusivamente) sull’applicazione di

procedimenti logico-analitici. Può dirsi “postmoderno”, inoltre,

perché oltre a dare una sferzata di energia al concetto di “consumo

filmico” e di ricezione del prodotto audiovisivo (grazie al suo tipico

coinvolgimento emotivo, percettivo e sensoriale), si rende al tempo stesso

portavoce delle angosce dell’uomo contemporaneo, della perdita dei punti

di riferimento in una società opprimente e dominata dall’immagine

mediale. Di qui il passo è breve verso quella poetica ibrida, tipicamente

lynchiana, di “macabro + banale”, descritta brillantemente da Wallace.

Risultato di questa bizzarra equazione sembra essere una sorta di

“macabra ironia del quotidiano” d’impronta postmoderna. E di questa

sottile ironia (esclusa dai primi cortometraggi, come da Elephant

Man), sarebbero “portatori sani” Eraserhead,

Blue Velvet, Fire

Walk with Me, Lost Highway

e anche Mulholland Drive.

L’“ironia del macabro” nel cinema di Lynch, si scopre allora

quintessenza del postmoderno, in quanto realizza la medesima operazione

ibrida che unisce contenuti alti e bassi, portando a compimento

l’identico meccanismo sotteso al palinsesto televisivo: la fusione

simultanea di vita reale e fiction, di cronaca nera e videoclip

pubblicitario, in una parola di infinitamente macabro e infinitamente

banale.

Tornando

a noi, Mulholland Drive

ritrova “il tema del doppio come convergenza perturbante dell’identico

e del diverso”, com’era già successo in Lost

Highway, e come sempre nelle visioni deliranti dei film di Lynch.

Betty rappresenta tutto ciò che Diane avrebbe voluto essere, Rita è

colei che Diane avrebbe voluto amare. Un gioco di relazioni reali e

fittizie, ma soprattutto di sentimenti e percezioni ambiguamente

“familiari”. Infatti

Mulholland Drive

è anche un film che indaga sulla natura paradossale e grottesca del

quotidiano. I fratelli Castigliani, la coppia di vecchietti, l’uomo in

preda a incubi “mortali”, la strage involontaria compiuta dal killer

nel tentativo di rubare il libro nero di Ed (ma poi chi è questo

Ed? e che cosa è contenuto nel libro nero?), sono tutti frammenti

di storie introdotti e lasciati sospesi dal regista (oltre che per il

motivo contingente che il film nasce come un serial), per meditare su

fatti reali, e per confermare ancora una volta il fatto che di

“macabro” e “banale” sia impregnata la vita di ogni giorno.