Nel borgo di Badolato, divenuto

più laborioso e più vitalista dopo il consolidamento delle forme moderne e libere del

possesso fondiario, il dogma e la liturgia traboccavano da ogni parte: la religione,

rinvigorita dalla teologia posttridentina (C. Giacon, La seconda

scolastica, Milano 1944-1950, tre volumi), dalla riforma episcopale, dalle

associazioni mariane, dalla costituzione "Dei Filius" che oppose al materialismo

moderno la rivelazione e la fede, dal rinnovamento della letteratura

spirituale, vi permeava ogni cosa in forme effusive e sentimentali,

emozionali ed estetiche; e la secolare tradizione del Sabato Santo, che attirava

molto popolo di devoti, era veramente fervore e festa, austerità e letizia espansiva,

convinzione e apparenza, fede e folclore, spettacolo ricco e vitale.

Nella Badolato attuale, secolarizzata e consumistica, dove

sempre più sconsolante s'impone il senso della vacuità e della nullità del mondo,

ha ancora un grande rilievo, anche per offrire motivi d'attrazione alla folla e ai

visitatori solitamente tanto avidi di novità e di pittoresco, l'apoteosica e monumentale

processione del Sabato Santo, i cui ingredienti di base sono la caratteristica

configurazione naturale e urbana del borgo medioevale (la ridente floridezza degli

orti e della campagna in gran parte merito del faticoso lavoro dell'uomo che sulle cime

dei colli educò l'olivo e la vigna, i labirintici tracciati dei vicoli e delle Viuzze, le

linee serene e tranquille dei palazzi e dell'edilizia minore così care e familiari alle

generazioni dei tempi passati, inducono qui all'effusione e al delirio), la

benignità del clima, la luminosità del sole che esalta potentemente i colori e profila

nettamente le forme. Nella Badolato attuale, secolarizzata e consumistica, dove

sempre più sconsolante s'impone il senso della vacuità e della nullità del mondo,

ha ancora un grande rilievo, anche per offrire motivi d'attrazione alla folla e ai

visitatori solitamente tanto avidi di novità e di pittoresco, l'apoteosica e monumentale

processione del Sabato Santo, i cui ingredienti di base sono la caratteristica

configurazione naturale e urbana del borgo medioevale (la ridente floridezza degli

orti e della campagna in gran parte merito del faticoso lavoro dell'uomo che sulle cime

dei colli educò l'olivo e la vigna, i labirintici tracciati dei vicoli e delle Viuzze, le

linee serene e tranquille dei palazzi e dell'edilizia minore così care e familiari alle

generazioni dei tempi passati, inducono qui all'effusione e al delirio), la

benignità del clima, la luminosità del sole che esalta potentemente i colori e profila

nettamente le forme.

La processione del Sabato Santo esce alle 13 dalla Chiesa

dell'Immacolata Concezione: per afflato drammatico e per splendore ambientale, è uno

spettacolo unico e senza pari tra le manifestazioni religiose calabresi, a

mio giudizio collegabile in qualche modo alla celebre Settimana Santa di Siviglia dove,

nel 1975, mi commossi al passaggio del paso della Confraternita del Porvenir,

raffigurante Maria Santissima de la Paz, e del paso del Cristo de la Salud della

Confraternita di San Bernardo (fondata nel 1748), avendo letto il libro di F. Gonsàles de

Leòn, Historia critica y descriptiva de las Cofradìas fundadas en la ciudad de

Sevilla, ivi 1852, e quello di J. Bermeio, Glorias religiosas de Sevilla, ivi

1882. Essa s'identifica con le concezioni mentali e psicologiche dei

badolatesi, e con la loro enfasi estroversa, con la loro atavica concezione esistenziale

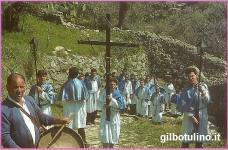

provvidenzialista.  Apre la sfilata la

Croce processionale (altezza cm 137, Cristo scolpito e dipinto cm 39), in legno intagliato

da uno scultore provinciale del secolo decimonono, portata da un Confratello, e scortata

da ben otto cantori, tra cui Salvatore Papaleo detto "Brundu", nato il 2 marzo

1950. Per devozione o per gusto estetico, questi personaggi eseguono coralmente, con molto

compiacimento dei devoti, mestissimi canti "narrativi", i quali, forse

derivati da alcune orazioni umbro-abruzzesi, studiate da Paolo Toschi, Poesia e vita di

popolo, Venezia 1946, pp. 96-110, o da canti del secolo decimottavo, composti e

diffusi da Missionari Gesuiti ripetutamente inviati in Calabria a rievangelizzare le plebi

rurali, rappresentano drammaticamente la passione di Gesù e il dolore di Maria con

andamento epico-lirico, e talora con microvarianti addebitabili al singolo cantore non

interessato al contenuto del testo. Nonostante i profondi mutamenti socio-economici,

questi canti di Passione, con cui la cultura di tradizione orale e le possibilità

espressive delle classi subalterne si esplicano, sono ancora molto in voga, certo non come nel 1711, quando a Morano Calabro fu rappresentata per volontà

del Principe di Scalca la Passione di Gesù Cristo del P. Veneziano Barbastefano

Cappuccino, o nel 1813-1817, allorché a Badolato fu rappresentato, nella Chiesa del

Convento Domenicano, Il Martorio ossia la Passione, e Morte di Nostro Signore Gesù

Cristo, del Sacerdote D. Niccolò Gallelli (+ 16 luglio 1739), Utroque jure Doctor

(U.J.D.), ed essi vanno considerati, per la loro complessità formale e per la loro

evoluzione diacronica, molto utili all'analisi antropologica, genetico-tipologica e

contenutistico-sociale, alla dialettologia, e financo all'etnomusicologia. Apre la sfilata la

Croce processionale (altezza cm 137, Cristo scolpito e dipinto cm 39), in legno intagliato

da uno scultore provinciale del secolo decimonono, portata da un Confratello, e scortata

da ben otto cantori, tra cui Salvatore Papaleo detto "Brundu", nato il 2 marzo

1950. Per devozione o per gusto estetico, questi personaggi eseguono coralmente, con molto

compiacimento dei devoti, mestissimi canti "narrativi", i quali, forse

derivati da alcune orazioni umbro-abruzzesi, studiate da Paolo Toschi, Poesia e vita di

popolo, Venezia 1946, pp. 96-110, o da canti del secolo decimottavo, composti e

diffusi da Missionari Gesuiti ripetutamente inviati in Calabria a rievangelizzare le plebi

rurali, rappresentano drammaticamente la passione di Gesù e il dolore di Maria con

andamento epico-lirico, e talora con microvarianti addebitabili al singolo cantore non

interessato al contenuto del testo. Nonostante i profondi mutamenti socio-economici,

questi canti di Passione, con cui la cultura di tradizione orale e le possibilità

espressive delle classi subalterne si esplicano, sono ancora molto in voga, certo non come nel 1711, quando a Morano Calabro fu rappresentata per volontà

del Principe di Scalca la Passione di Gesù Cristo del P. Veneziano Barbastefano

Cappuccino, o nel 1813-1817, allorché a Badolato fu rappresentato, nella Chiesa del

Convento Domenicano, Il Martorio ossia la Passione, e Morte di Nostro Signore Gesù

Cristo, del Sacerdote D. Niccolò Gallelli (+ 16 luglio 1739), Utroque jure Doctor

(U.J.D.), ed essi vanno considerati, per la loro complessità formale e per la loro

evoluzione diacronica, molto utili all'analisi antropologica, genetico-tipologica e

contenutistico-sociale, alla dialettologia, e financo all'etnomusicologia.

Malinconico è lo spettacolo quando s'avanza Cristo vivo,

impersonato nel 1934 da 'U Zoppu du Mortu, che abitava nel rione San Gianni: ha la

tunica di velluto viola, stretta ai fianchi da un cingolo, e strascina, fatto di natura

drammatica ed escatologica, una pesante Croce penitenziale lignea, tra otto

"giudei" scalzi, i quali assieme col sottocapo pronunziano, con sentimento

incontenibilmente euforico, ingiurie o bestemmie d'impronta popolaresca e incomprensibili.

Di tanto in tanto, il loro capo, prima del 1970 rappresentato da Saverio Cundò e dal 1983

da Peppino Cossari "Còccari", con tutta la sua serietà gli punzecchia la testa

col gladio e gli flagella il corpo con una sferza sonante. Nel marzo 1944, si ebbe

addirittura un episodio di violenza: il capo dei "giudei", Ferdinando Feudale

(1898- 1978), che figura nel poemetto dialettale A Santa missioni

("Ferdinandu, cu na mbrema, / chi parìa nu generala, / chiju jornu era e serviziu, /

chi facìa lu nchjacca cana"), composto in quarantotto quartine variamente rimate da

un anonimo durante le Missioni dell'aprile 1940, poiché le autorità non gli

permisero di strascinare Cristo, impersonato da Fortunato Fiorenza "Tabanu",

dentro la Matrice per cinque volte (le consuete tre più le due che avanzava dall'anno

precedente), si vendicò immediatamente dell'affronto patito, rinfacciando ogni specie di

corruzioni e indegnità, minacciando di dare bastonate, tenendo in sospeso

gli animi del pubblico. A Badolato, vissero parecchi "perfidi"

giudei o ebrei aschenaziti, affiliati all'antispagnola Rosa-Croce, oppure seguaci del Gran

Maestro della tradizione cabbalistico-alchemica Hyim Vitale Calabrese (G.G. Scholem, Le

grandi correnti della mistica ebraica), dell'esponente della Cabbala

estatico-profetica Abraham Abulafia (1483), di Guglielmo Raimondo di Moncada (1484), cui

si deve l'edizione reggina dell'Heptaplus, e di Jarchi bar Isaac (1488), che fece

stampare a Reggio il suo commento ai primi cinque libri della Bibbia (1475). Malinconico è lo spettacolo quando s'avanza Cristo vivo,

impersonato nel 1934 da 'U Zoppu du Mortu, che abitava nel rione San Gianni: ha la

tunica di velluto viola, stretta ai fianchi da un cingolo, e strascina, fatto di natura

drammatica ed escatologica, una pesante Croce penitenziale lignea, tra otto

"giudei" scalzi, i quali assieme col sottocapo pronunziano, con sentimento

incontenibilmente euforico, ingiurie o bestemmie d'impronta popolaresca e incomprensibili.

Di tanto in tanto, il loro capo, prima del 1970 rappresentato da Saverio Cundò e dal 1983

da Peppino Cossari "Còccari", con tutta la sua serietà gli punzecchia la testa

col gladio e gli flagella il corpo con una sferza sonante. Nel marzo 1944, si ebbe

addirittura un episodio di violenza: il capo dei "giudei", Ferdinando Feudale

(1898- 1978), che figura nel poemetto dialettale A Santa missioni

("Ferdinandu, cu na mbrema, / chi parìa nu generala, / chiju jornu era e serviziu, /

chi facìa lu nchjacca cana"), composto in quarantotto quartine variamente rimate da

un anonimo durante le Missioni dell'aprile 1940, poiché le autorità non gli

permisero di strascinare Cristo, impersonato da Fortunato Fiorenza "Tabanu",

dentro la Matrice per cinque volte (le consuete tre più le due che avanzava dall'anno

precedente), si vendicò immediatamente dell'affronto patito, rinfacciando ogni specie di

corruzioni e indegnità, minacciando di dare bastonate, tenendo in sospeso

gli animi del pubblico. A Badolato, vissero parecchi "perfidi"

giudei o ebrei aschenaziti, affiliati all'antispagnola Rosa-Croce, oppure seguaci del Gran

Maestro della tradizione cabbalistico-alchemica Hyim Vitale Calabrese (G.G. Scholem, Le

grandi correnti della mistica ebraica), dell'esponente della Cabbala

estatico-profetica Abraham Abulafia (1483), di Guglielmo Raimondo di Moncada (1484), cui

si deve l'edizione reggina dell'Heptaplus, e di Jarchi bar Isaac (1488), che fece

stampare a Reggio il suo commento ai primi cinque libri della Bibbia (1475).

Perfetto dal punto di vista anatomico, il sacro corpo sanguinante

di Cristo morto, simbolo supremo della Settimana Santa, col volto secco e arido,

rappresentazione realistica ed essenziale del dolore umano, giace dolcemente su candide

lenzuola nella Varetta (attorniata da giovani portatori di caratteristici lampioni), opera

dall'originale disegno (rivaleggia in bellezza con la Varetta del Maestro ebanista Peppino

Caporale, nella Chiesa del Convento Domenicano) forse del Maestro falegname-intagliatore

Peppino Loyero (congiunto del Maestro falegname Antonio Loyero, Priore della Confraternita

di Santa Caterina), di fattura eccellente, eseguita verso il 1930 per sostituire quella

più antica, la quale ubbidiva alla più pura ispirazione dell'estetica religiosa

universale. Perfetto dal punto di vista anatomico, il sacro corpo sanguinante

di Cristo morto, simbolo supremo della Settimana Santa, col volto secco e arido,

rappresentazione realistica ed essenziale del dolore umano, giace dolcemente su candide

lenzuola nella Varetta (attorniata da giovani portatori di caratteristici lampioni), opera

dall'originale disegno (rivaleggia in bellezza con la Varetta del Maestro ebanista Peppino

Caporale, nella Chiesa del Convento Domenicano) forse del Maestro falegname-intagliatore

Peppino Loyero (congiunto del Maestro falegname Antonio Loyero, Priore della Confraternita

di Santa Caterina), di fattura eccellente, eseguita verso il 1930 per sostituire quella

più antica, la quale ubbidiva alla più pura ispirazione dell'estetica religiosa

universale.

I penitenti , come gli hermanos mayores

della sivigliana Confraternita di San Gonzalo, sono coperti interamente dalla

tunica, stretta alla vita da una corda a modo di cintura, e dal cappuccio con due fori per

gli occhi (la tradizionale costumanza di coprirsi il volto col cappuccio

risale al secolo decimoquarto, quando ad Avignone il Pontefice Clemente VI vietò ogni

forma di mortificazione pubblica) : essi vestono in bianco, hanno attorno al capo

una corona di spine, si battono la schiena con le discipline (erano eseguite dai Maestri

fabbri Peppino Argirò "'e Roccu" che abitava nel Destro, Giuseppe Caporale

"Jaci", Pasquale Caporale con forgia in via Vittorio Emanuele III, Andrea

Fiorenza "Muzzu", Domenico Guarna "Varirharu", Domenico Paparo

"Cciperda"), secondo la tendenza barocca di esteriorizzare enfaticamente i

sentimenti religiosi, e vanno su due file parallele con gusto retorico ottocentesco. Il rito dell'autoflagellazione richiama le Compagnie di penitenza, create nel

Medioevo dai predicatori popolari. Nel 1262, il Comune di Firenze, allora ghibellino, fece

mettere in fuga, presso Signa, dai suoi cavalieri, e dalla milizia cittadina, una schiera

di flagellanti. Alla fine del Dugento, Fra Giordano aveva fondato a Pisa una Confraternita

di disciplinati sotto il nome di "Società di San Salvatore" (Cronaca di

Santa Caterina, Archivio Storico Italiano, VI, tomo VI, Istorie Pisane, I, p.

451 e sg.), sorta con lo scopo d'opporsi al disordinato vagare dei flagellanti, i quali,

nel 1315, dall'Alta Italia si erano diffusi verso il Mezzogiorno, seguendo uno stendardo

con Cristo flagellato. Nel 1304, a Napoli venne fondata una Congregazione di battenti che

usavano flagellarsi il Giovedì e il Venerdì Santi: ne fecero parte Carlo II d'Angiò, e

taluni Baroni. Nel 1335, il Domenicano Fra Venturino da Bergamo apparve a Firenze alla

testa di molte migliaia di flagellanti, vestiti di bianche tonache con mantelli neri e

azzurri. Nella Biblioteca Nazionale di Firenze vidi i Capitoli della Compagnia dei

Disciplinati della città di Firenze, edizione Ferrato, fondata il l° gennaio 1334

(1335): lo statuto nel quale ne è menzionata la fondazione al l° gennaio 1334 (1335) fu

redatto nel luglio 1354, con modificazione del 1374. Nel maggio del 1361, fu affidata agli

Arcivescovi di Napoli, Benevento e Salerno una inchiesta sulla vita e sugli usi dei

flagellanti nel Regno (Regesto Vaticano per la Calabria, n. 7585). Nella Bolla

concessa dal Vescovo di Squillace, Francesco Arciero, celebre Giureconsulto, carissimo al

Principe di Rossano Francesco Marzano, alla Confraternita di Santa Caterina di Guardavalle

leggesi che le Congreghe dei disciplinati si trovavano "in multis Regni

partibus". Tra il 1480 e il 1520, a Cropani e a Roccella ionica esistevano

Confraternite di battenti (M. Pretto, La pietà popolare in Calabria, Cosenza

1988). Un olio su tela di Pieter Van Laer detto "Bamboccio", eseguito nel 1628,

custodito nell'Alte Pinakothek di Monaco, rappresenta due uomini incappucciati e scalzi

che si percuotono con le discipline. Il Martedì Santo, a Siviglia, il Libro delle

regole della Confraternita di San Esteban (di origini molto antiche, ma di recente

ristrutturazione), nel quale sono riportati i precetti, gli obblighi dei membri, le

disposizioni amministrative ed economiche che ne regolano l'esistenza, è portato in

processione da un penitente incappucciato. Nel 1971, ricercando in Francia i registri

dell'officialità di Cerisy (1314-1457, 1474-1486) e di quella arcidiaconale di Parigi nel

Rinascimento, appresi che la plurisecolare politica delle Missioni religiose parrocchiali

contribuì alla lenta trasformazione dei riti di autoflagellazione nell'Europa

occidentale. Cfr. G. Arlandi, Missioni parrocchiali e drammatica popolare, 1974. I penitenti , come gli hermanos mayores

della sivigliana Confraternita di San Gonzalo, sono coperti interamente dalla

tunica, stretta alla vita da una corda a modo di cintura, e dal cappuccio con due fori per

gli occhi (la tradizionale costumanza di coprirsi il volto col cappuccio

risale al secolo decimoquarto, quando ad Avignone il Pontefice Clemente VI vietò ogni

forma di mortificazione pubblica) : essi vestono in bianco, hanno attorno al capo

una corona di spine, si battono la schiena con le discipline (erano eseguite dai Maestri

fabbri Peppino Argirò "'e Roccu" che abitava nel Destro, Giuseppe Caporale

"Jaci", Pasquale Caporale con forgia in via Vittorio Emanuele III, Andrea

Fiorenza "Muzzu", Domenico Guarna "Varirharu", Domenico Paparo

"Cciperda"), secondo la tendenza barocca di esteriorizzare enfaticamente i

sentimenti religiosi, e vanno su due file parallele con gusto retorico ottocentesco. Il rito dell'autoflagellazione richiama le Compagnie di penitenza, create nel

Medioevo dai predicatori popolari. Nel 1262, il Comune di Firenze, allora ghibellino, fece

mettere in fuga, presso Signa, dai suoi cavalieri, e dalla milizia cittadina, una schiera

di flagellanti. Alla fine del Dugento, Fra Giordano aveva fondato a Pisa una Confraternita

di disciplinati sotto il nome di "Società di San Salvatore" (Cronaca di

Santa Caterina, Archivio Storico Italiano, VI, tomo VI, Istorie Pisane, I, p.

451 e sg.), sorta con lo scopo d'opporsi al disordinato vagare dei flagellanti, i quali,

nel 1315, dall'Alta Italia si erano diffusi verso il Mezzogiorno, seguendo uno stendardo

con Cristo flagellato. Nel 1304, a Napoli venne fondata una Congregazione di battenti che

usavano flagellarsi il Giovedì e il Venerdì Santi: ne fecero parte Carlo II d'Angiò, e

taluni Baroni. Nel 1335, il Domenicano Fra Venturino da Bergamo apparve a Firenze alla

testa di molte migliaia di flagellanti, vestiti di bianche tonache con mantelli neri e

azzurri. Nella Biblioteca Nazionale di Firenze vidi i Capitoli della Compagnia dei

Disciplinati della città di Firenze, edizione Ferrato, fondata il l° gennaio 1334

(1335): lo statuto nel quale ne è menzionata la fondazione al l° gennaio 1334 (1335) fu

redatto nel luglio 1354, con modificazione del 1374. Nel maggio del 1361, fu affidata agli

Arcivescovi di Napoli, Benevento e Salerno una inchiesta sulla vita e sugli usi dei

flagellanti nel Regno (Regesto Vaticano per la Calabria, n. 7585). Nella Bolla

concessa dal Vescovo di Squillace, Francesco Arciero, celebre Giureconsulto, carissimo al

Principe di Rossano Francesco Marzano, alla Confraternita di Santa Caterina di Guardavalle

leggesi che le Congreghe dei disciplinati si trovavano "in multis Regni

partibus". Tra il 1480 e il 1520, a Cropani e a Roccella ionica esistevano

Confraternite di battenti (M. Pretto, La pietà popolare in Calabria, Cosenza

1988). Un olio su tela di Pieter Van Laer detto "Bamboccio", eseguito nel 1628,

custodito nell'Alte Pinakothek di Monaco, rappresenta due uomini incappucciati e scalzi

che si percuotono con le discipline. Il Martedì Santo, a Siviglia, il Libro delle

regole della Confraternita di San Esteban (di origini molto antiche, ma di recente

ristrutturazione), nel quale sono riportati i precetti, gli obblighi dei membri, le

disposizioni amministrative ed economiche che ne regolano l'esistenza, è portato in

processione da un penitente incappucciato. Nel 1971, ricercando in Francia i registri

dell'officialità di Cerisy (1314-1457, 1474-1486) e di quella arcidiaconale di Parigi nel

Rinascimento, appresi che la plurisecolare politica delle Missioni religiose parrocchiali

contribuì alla lenta trasformazione dei riti di autoflagellazione nell'Europa

occidentale. Cfr. G. Arlandi, Missioni parrocchiali e drammatica popolare, 1974.

Gli alabardieri, armati d'alabarda e scudo di legno, procedono in

modo teatrale, mentre luccica al sole la lorica al petto, fatta di lamine di zinco

ben tagliate, e svolazza alle spalle un tappeto infiorato che funge da mantiglia: invece,

davanti, giù dalla lorica fa bella mostra una sottana femminile ricamata, con mutande a

balza, ornate anch'esse di un ricco merletto; la mano è inguantata, e dal polso destro

pende con grazia un fazzoletto di pizzo profumato. Essi rassomigliano ai

soldati reggini (flagellatori di Cristo), certamente d'origine bruzia, secondo un

frammento, confermato da Festo Pompeo (II secolo d.C.), autore di un compendio dell'opera

lessicale di M. Verrio Flacco De Verborum significatione, del grammatico Aulo

Gellio (115 a.C.), il quale, nelle sue Notti Attiche, scrive: "Poiché nessuno

chieda dei Bruziani, significa questo: essendo il cartaginese Annibale in Italia e avendo

combattuto alcune battaglie sfavorevoli per il popolo romano, primi di tutta Italia i

Bruzi passarono ad Annibale... Poiché erano tratti dai Bruzi, sono stati detti

Bruziani". Con "Italia", Aulo Gellio intende, evidentemente, la Calabria: i

Bruzi comparvero in Calabria, misteriosamente, nel secolo quinto a.C. In Reggio, i cui

abitanti, dall'89 a.C., divennero cittadini romani, durante la guerra tra Ottaviano e

Sesto Pompeo (42-36 a.C.) era di stanza la Legio X Fretensis (stanziatasi pure a

Palmizia in Siria e a Gerasa dove Gesù liberò dai demoni i "Geraseni

ossessi"), comandata da Salvidieno Rufo (poi da Sesto Pompeo, un autentico pirata, un

sacrilego, che non risparmiò il tempio di Hera Lacinia a Crotone), costituita anche da

reggini (F. Costabile, La città e il mare, Reggio Calabria 1988), e da elementi

bruzi che presero parte alla Passione e Morte di Gesù. In N.G. Marchese, Calabria

dimenticata, Napoli 1982, pp. 90-91, leggiamo, a proposito dei primi collegamenti dei

Bruzi coi Cristiani: "Se dovessimo attenerci unicamente ai risultati

dell'interpretazione letterale dei testi sacri e fosse legittimo trarre conclusioni

definitive circa gli antichi avvenimenti dall'analisi lessicale delle parole ivi usate,

allora saremmo indotti ad avanzare l'ipotesi che il centurione Cornelio e tutta la sua

famiglia, che per primo venne convertito dalle parole di Pietro, fosse di origine

calabrese" ("Calabria Sconosciuta", a. XIII, n. 46, gennaio-marzo 1990, Erano

Bruzi di Reggio i soldati che crocifissero Gesù?, di Domenico Rotundo, pp. 29-34). Gli alabardieri, armati d'alabarda e scudo di legno, procedono in

modo teatrale, mentre luccica al sole la lorica al petto, fatta di lamine di zinco

ben tagliate, e svolazza alle spalle un tappeto infiorato che funge da mantiglia: invece,

davanti, giù dalla lorica fa bella mostra una sottana femminile ricamata, con mutande a

balza, ornate anch'esse di un ricco merletto; la mano è inguantata, e dal polso destro

pende con grazia un fazzoletto di pizzo profumato. Essi rassomigliano ai

soldati reggini (flagellatori di Cristo), certamente d'origine bruzia, secondo un

frammento, confermato da Festo Pompeo (II secolo d.C.), autore di un compendio dell'opera

lessicale di M. Verrio Flacco De Verborum significatione, del grammatico Aulo

Gellio (115 a.C.), il quale, nelle sue Notti Attiche, scrive: "Poiché nessuno

chieda dei Bruziani, significa questo: essendo il cartaginese Annibale in Italia e avendo

combattuto alcune battaglie sfavorevoli per il popolo romano, primi di tutta Italia i

Bruzi passarono ad Annibale... Poiché erano tratti dai Bruzi, sono stati detti

Bruziani". Con "Italia", Aulo Gellio intende, evidentemente, la Calabria: i

Bruzi comparvero in Calabria, misteriosamente, nel secolo quinto a.C. In Reggio, i cui

abitanti, dall'89 a.C., divennero cittadini romani, durante la guerra tra Ottaviano e

Sesto Pompeo (42-36 a.C.) era di stanza la Legio X Fretensis (stanziatasi pure a

Palmizia in Siria e a Gerasa dove Gesù liberò dai demoni i "Geraseni

ossessi"), comandata da Salvidieno Rufo (poi da Sesto Pompeo, un autentico pirata, un

sacrilego, che non risparmiò il tempio di Hera Lacinia a Crotone), costituita anche da

reggini (F. Costabile, La città e il mare, Reggio Calabria 1988), e da elementi

bruzi che presero parte alla Passione e Morte di Gesù. In N.G. Marchese, Calabria

dimenticata, Napoli 1982, pp. 90-91, leggiamo, a proposito dei primi collegamenti dei

Bruzi coi Cristiani: "Se dovessimo attenerci unicamente ai risultati

dell'interpretazione letterale dei testi sacri e fosse legittimo trarre conclusioni

definitive circa gli antichi avvenimenti dall'analisi lessicale delle parole ivi usate,

allora saremmo indotti ad avanzare l'ipotesi che il centurione Cornelio e tutta la sua

famiglia, che per primo venne convertito dalle parole di Pietro, fosse di origine

calabrese" ("Calabria Sconosciuta", a. XIII, n. 46, gennaio-marzo 1990, Erano

Bruzi di Reggio i soldati che crocifissero Gesù?, di Domenico Rotundo, pp. 29-34).

Cinque o sei cantori laici, tra i quali Pasquale, Battaglia

"Vàrvara" (nato il 23 maggio 1914), Andrea Bressi "Rizzo" (n. 1931),

Bruno Caporale "Capitano" (n. 1936), Vincenzo Carnuccio "Crijapòpoli"

(al tempo della floridezza del borgo, Bruno Battaglia "Mìnica 'a Rrea",

Francesco Cossari "Cciccu 'e Purdirhu", Giuseppe Procopio "Mutilatu",

e numerosi altri), dinanzi alla Madonna dell'Addolorata intonano coralmente e

lamentevolmente con animo angosciato e commosso, un antico repertorio di canti religiosi , epistemologicamente ispirati al gregoriano Alma Redemptoris Mater, allo

Stabet Mater di Jacopo de' Benedetti da Todi, al noto Laudario di Cortona

del secolo decimoterzo (Colangeli-Fraschetti, W Maria, Roma 1982, e C. Molinari Del

Chiaro, Canti popolari napoletani, Napoli 1985), e somiglianti nel contenuto al

canto U lamento, per quella invocazione iterativa "Figlio... Figlio...

Figlio", uguale a quella del mirabile Lamento della Madonna di Jacopone

("Che morte ha figlio e mate / in dura morte afferrate / trovasse abbracciate mate e

figlio ad un cruciato ... "), una Lauda dialogata il cui confronto coi drammi sacri

delle Confraternite mostra l'abisso intercedente tra la lirica personale e tutta interiore

di Jacopone e la letteratura popolareggiante dei Laudesi (le loro più

rinomate Compagnie erano, a Firenze, quelle di Orsanmichele, di Santo Spirito, di Santa

Maria del Carmine, della Santissima Annunziata, di Santa Reparata, di San Lorenzo, di

Sant'Egidio e di San Marco, su cui vedi proficuamente la deliberazione del Consilium

capitani et populi 1329, 30 marzo) .

Il passaggio della Madonna Addolorata, al cui seguito, nel secolo

decimonono, c'era tutto il clero parrocchiale, oggi ridotto a un solo Consigliere

Spirituale, suscita molto entusiasmo popolare: le persone anziane, segnatamente, escono

dalle file degli spettatori, assiepati ai lati delle strade, per fissarne da vicino il

volto pieno di serenità, bellissimo nella sua espressione dolce e dolente, simile a quello dell'Immacolata Concezione di Bartolomé Esteban Murillo

(1617-1682), scolaro di Francisco de Zurbaran (1597-1664), o della statua di Nostra

Signora della Concezione di Juan de Segura, custodite nella Sala Capitolare,

fabbricata nel 1530 da Riano e Ganza, e nella Sagrestia maggiore della Cattedrale di

Siviglia. Mi piace rammentare i versi del poema dedicato alla Vergine dal sivigliano

Miguel del Cid: "Tutto il mondo in generale / a gran voce, eletta Regina, / dica

che foste concepita / senza peccato originale". Avanti la Madonna

Addolorata, una banda musicale (per lo più quella di Guardavalle, che si

pregia di un repertorio che spazia dalle sinfonie alle opere, dalla rivista d'arte al

canzoniere antico e moderno, giacché la banda di "giro" di Badolato, la cui

prestazione era ridotta al semplice servizio processionale e a qualche modesta attività

concertistica, si sciolse un trentennio fa a seguito di difficoltà finanziarie e

organizzative, e per lo smembramento della formazione), con trombe, tromboni, oboe,

piatti e tamburi, accompagna la sfilata, interpretando inni e canti emotivi che toccano il

cuore. Su talune bande musicali, oltre che su quella di Radicena (venne a

Badolato tra il 1882 e il 1919, diretta dal Maestro Sorrento, concertatore, suonatore

d'organo e di pianoforte, menzionato dalla "Gazzetta di Messina e delle

Calabrie" del 26 agosto 1896, e dal Maestro Tommaso Ferrante, che esordì con la

banda Giovane Calabria, classificatasi seconda al Raduno Bandistico di Ferrara nel

luglio 1920), si vedano V. Alami, Breve storia dei complessi bandistici di Taurianova,

in "Questacittà", a. II, n. 5, novembre 1985, pp. 12-14, e ISMEZ, Le bande

musicali in Calabria 1800-1985, Reggio Calabria 1985, e anche G. Russo, Le bande

musicali di Radicena e Jatrinoli nell'Ottocento, in "Questacittà", a. III,

n. 14, ottobre-novembre 1987, pp. 8-9. Infine, chiudono la processione dei Misteri

Dolorosi innumerabili devoti, per lo più uomini e donne, le quali intonano le preghiere

contenute nelle Massime eterne (1931) e nei libricini di Sant'Alfonso de' Liquori

(1936), di San Leonardo da Porto Maurizio (1938), dei Padri Redentoristi (1946) e delle

Missioni (1948), sui quali vedi: Canti popolari della Settimana Santa, a cura delle

Confraternite unite di Badolato, ivi dicembre 1990, pp. 66 (cm 12,5x8,5).

Il gran corteo, immerso nei solenni suoni dei tamburi, e delle marce

processionali (la musica ha un ruolo di primo piano, ritma il procedere e crea

un'atmosfera patetica e trionfale insieme), si ferma circa ogni cento metri lungo il

percorso: al "Calvario" dell'Immacolata, ai Pezzi (vicino Mastro Giorgio

Saraco), alla curva del Girone, sopra il ponte Granele, alla prima "petta" della

petrosa salita (fu costruita, nel 1841, coi duecento ducati offerti dai

Francescani, e con l'obolo della popolazione) , a San Rocco, nella navata e nel

coro della Chiesa del Convento di Santa Maria degli Angeli (il Vescovo

Fabrizio Sirleto ne emanò il 30 luglio 1605 la

Bolla di fondazione, a seguito della supplica del Custode Provinciale, Padre Benedetto da

Gerace) , dove giunge dopo più di tre ore. I popolani svuotano, colà, le

damigiane col vino della Vite e del Paglìo, i canestri ricolmi di cuzzùpe

con le uova, e bevono la pura e fresca acqua di Pascasìa: i fanciulli sfilano

frementi la ciambella di pane appesa al braccio, ornata dalla mamma con un uovo o più, ma

in numero dispari, e bevono gioiosamente il vino contenuto nella bottiglietta.  Più tardi, la processione discende, s'arresta esattamente a metà del ponte

Granele: qui avviene, giusta l'antica consuetudine, la consegna (un tempo causa di

violente risse) della Madonna Addolorata ai membri della Confraternita di Santa Caterina (il colore rosso, come il sangue, del loro stendardo e dei loro rocchetti è

segnale di vita, ha il potere di scacciare il male, rinvia al richiamo sulla forza

simbolica del sangue implicito nel fatto che il vestito dell"'Ecce Homo" sia di

colore rosso) , insigne per la sua storia plurisecolare. Il corteo, nel continuare

a compiere il percorso obbligatorio, si ferma altre otto volte: poco dopo le due fontane

di Granele, alla Portella, nella Chiesa di Santa Caterina, presso il frantoio del

"Castellano", al Fosso, al palazzo Menniti, nella Chiesa del Convento Domenicano

(fondato nel 1558, previo consenso di D. Luca Pucci, Vicario Generale

della Diocesi Vacante di Squillace) per visitare i Santi Sepolcri (ornati di

piattellini di grano e d'orzo, di fresco seminati e spuntati per effimera germinazione),

avanti alla Chiesa della Santissima Annunziata, e termina, verso le otto, nella Matrice

Arcipretale, nella quale confluisce la folla per assistere alla celebrazione di un

servizio divino molto ricco. In Luca, 23, 44-46, leggiamo: Era già

quasi l'ora sesta quando ci fu tenebra su tutta la terra, fino all'ora nona, per essersi

eclissato il sole. Allora il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a

gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito". E, detto

questo, spirò. Più tardi, la processione discende, s'arresta esattamente a metà del ponte

Granele: qui avviene, giusta l'antica consuetudine, la consegna (un tempo causa di

violente risse) della Madonna Addolorata ai membri della Confraternita di Santa Caterina (il colore rosso, come il sangue, del loro stendardo e dei loro rocchetti è

segnale di vita, ha il potere di scacciare il male, rinvia al richiamo sulla forza

simbolica del sangue implicito nel fatto che il vestito dell"'Ecce Homo" sia di

colore rosso) , insigne per la sua storia plurisecolare. Il corteo, nel continuare

a compiere il percorso obbligatorio, si ferma altre otto volte: poco dopo le due fontane

di Granele, alla Portella, nella Chiesa di Santa Caterina, presso il frantoio del

"Castellano", al Fosso, al palazzo Menniti, nella Chiesa del Convento Domenicano

(fondato nel 1558, previo consenso di D. Luca Pucci, Vicario Generale

della Diocesi Vacante di Squillace) per visitare i Santi Sepolcri (ornati di

piattellini di grano e d'orzo, di fresco seminati e spuntati per effimera germinazione),

avanti alla Chiesa della Santissima Annunziata, e termina, verso le otto, nella Matrice

Arcipretale, nella quale confluisce la folla per assistere alla celebrazione di un

servizio divino molto ricco. In Luca, 23, 44-46, leggiamo: Era già

quasi l'ora sesta quando ci fu tenebra su tutta la terra, fino all'ora nona, per essersi

eclissato il sole. Allora il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a

gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito". E, detto

questo, spirò. |