Dal catalogo, vi presentiamo l'intervento di Mauro Rombi

Manca un'immagine della caduta del muro di Berlino che abbia un forte contenuto simbolico. A differenza del passato, pare che il mondo attuale, sfuggito alle lusinghe delle ideologie, non abbia più la capacità di conferire pregnanza alle immagini o forse, queste, piegate supinamente alle logiche superiori del mercato, non riescono ad accogliere dentro di sé il mondo che ci circonda. Insieme a tutti gli altri cambiamenti che caratterizzano quest'epoca, anche la civiltà delle immagini pare giunta ad un bivio. Con i computer si avvia un processo di trasformazione della produzione e del consumo delle fotografie che determinerà profondi ed irreversibili cambiamenti. Con il probabile pensionamento della pellicola e della stampa, sembra destinato ad un ruolo marginale e subalterno anche quel ridotto residuato di artigianalità che ancora oggi sopravvive stentatamente nei processi di produzione fotografica.

Dal momento dell'invenzione della fotografia ad oggi, l'uomo è riuscito probabilmente a produrre tante di quelle immagini che, legate una all'altra, potrebbero forse bastare ad incartare la terra o a farne un suo doppio, un'immagine speculare e alternativa. Tuttavia, nonostante questa straordinaria quantità di materiali prodotti, scorie inanimate del nostro essere e del nostro vedere, nonostante la presenza massiccia delle immagini fotografiche nella nostra vita quotidiana, essa mostra evidenti i segni di una crisi che l'introduzione di tecnologie più evolute può soltanto accelerare. Attualmente la produzione fotografica ci pare orientata sempre più verso una standardizzazione piatta e banale, una acritica accettazione dell'esistente ormai lontana da quella linea "analitica" che fino a qualche hanno fa dimostrava ancora una vitalità oggi sconcertante.

Anche in Sardegna, sull'onda di un entusiastico interesse nelle possibilità di avventura e scoperta offerta dal territorio della fotografia, vi era stata la manifestazione di una concreta disponibilità nei confronti delle ricerche più avanzate, un favorevole atteggiamento che aveva permesso di superare le convenzioni ormai accademiche di un esausto reportage, frutto di tutti i più vieti luoghi comuni del folclore e della pseudo-sardità da cartolina. Ma la lunga onda del riflusso che ha caratterizzato l'evoluzione dell'arte in questi ultimi anni, evidentemente non poteva che coinvolgere anche la fotografia. Infatti le tracce di radicati pregiudizi che l'avevano condannata in passato ad un ruolo subalterno rispetto, ad esempio, alla scrittura o alla pittura, tornano a palesarsi con rinnovata vitalità.

Probabilmente, uno dei principali motivi di questa scarsa considerazione è da rintracciare in una insufficiente indagine storica; l'assenza colpevole nel vasto panorama delle comunicazioni di massa di istituzioni come l'Università, la mancanza di archivi e strutture valide per la conservazione e lo studio del patrimonio fotografico, hanno consentito in questi ultimi anni, tra l'indifferenza generale, la distruzione o la dispersione di un consistente patrimonio fotografico, miniera preziosa della nostra memoria storica. E curioso constatare come da un lato, a livello di mass-media, si parli tanto di cultura sarda e poi si lasci che il tempo e l'incuria degli uomini cancelli per sempre aspetti fondamentali di essa. Così, in larga parte, è accaduto per il patrimonio architettonico, e così, forse in modo anche più radicale e definitivo, è avvenuto per il nostro patrimonio visivo. Qualche tentativo di indagine, da parte istituzionale, per la verità vi è pure stato. Tuttavia la sporadicità degli interventi, o la loro superficialità, anziché rappresentare un fatto positivo nella diffusione della cultura fotografica, ci pare che abbiano contribuito ad aggiungere imbarazzo e confusione ad un discorso critico che, a volte, mette in evidenza i limiti dell'attuale informazione.

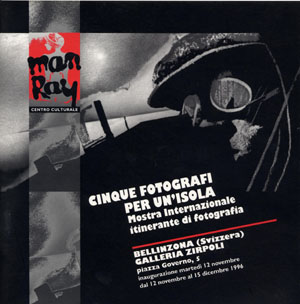

Questa mostra nasce dal desiderio di voler contribuire a rilanciare, alle soglie del 2000, un discorso sulla fotografia che vada oltre le necessità del mercato editoriale e pubblicitario, da un lato, e le ricerche sterili e scontate della fotografia amatoriale dall'altro. Un tipo di immagine che vive in quella terra di nessuno diametralmente opposta alle esigenze del dilettantismo più evoluto, ma anche lontana dalle trincee più agguerrite del professionismo esasperato. È una terra di nessuno silenziosa e solitaria, confacente tuttavia alle lusinghe del pensiero, confacente allo sguardo che riesce a cogliere nelle cose non solo la loro apparenza, ma anche l'insieme di relazioni misteriose e inusitate; uno sguardo che, squarciando il velo delle convenzioni, ci porta a contemplare una realtà inedita e sorpren­dente. Un atteggiamento, quello mostrato dallo sparu­to gruppo di fotografi isolani, ribelle alle regole del buon senso e sconveniente al delicato palato dello spettatore. Nella consapevolezza, forse, che l'agire scomposto e frenetico, seppure appagante nella logica del mercato, trascuri però una più autentica "riflessione" sull'esistenza. Come l'affascinante moto delle onde sul mare può celare la nascosta bellezza di taciti abissi lontani. Da un punto di vista più specificata­mente fotografico, questa comune disposizione dello spirito si concreta nelle opere in esposizione verso una ricerca tesa a valorizzare le potenzialità espressive di una tecnica e di un linguaggio che nella salvaguardia della propria autonomia scopre la possibilità di sentieri nuovi ed inesplorati.

La produzione fotografica di Antonio Loi è la risultante di un impegno costante e duraturo; infatti è ormai dai primi anni '80 che espone con ritmi cadenzati in modo regolare i frutti distillati di un lavoro certosino. La sua coerenza, unita ad uno spirito alieno da qualsiasi compromesso, lo ha portato a costruire negli anni un corpus fotografico di rigore assoluto. Egli è il rappresentante più concettuale del gruppo e la sua opera è il prodotto di una lunga e sofferta meditazione sulla natura della visione e sui suoi significati più reconditi.

Le sue prime ricerche, in un austero bianco/nero, che rimarrà un elemento costante della sua produzione posteriore, mettevano a nudo la natura convenzionale e mistificante delle immagini pubblicitarie, attraverso il sapiente accostamento di due fotogrammi nella stessa stampa. Questi, presi isolatamente, riproducevano réclame stradali banali, tuttavia il loro assemblaggio caricava l'immagine finale di un senso fortemente ironico e dissacrante nei confronti della società dei consumi di massa. A questo lavoro seguirono due mostre in cui l'ossessiva presenza di automobili e barche rovesciate sullo sfondo di un severo paesaggio urbano, o di una natura cupa e minacciosa, era un utile pretesto per richiamare l'attenzione sulla realtà sfuggente e straniante che attanaglia la nostra vita quotidiana, e che solo la pigrizia o la stoltezza del nostro sguardo ci impedisce di considerare. I lavori più recenti, quelli che Loi presenta in mostra, sono il frutto di una lunga ricerca che egli ha condotto sulle caratteristiche costruzioni megalitiche che costituiscono il simbolo stesso della Sardegna. Qui sembra sia andata attenuandosi quella carica polemica che aveva contraddistinto i suoi esordi, ma solo per lasciare il posto ad un partecipe e affettuoso senti­mento della natura e della storia, e alle intersecazioni tra l'una e l'altra, colte però con estrema delicatezza, con un pudico riserbo dello sguardo alieno da pedante retorica. Nelle immagini di questi giganti silenti il tempo viene sospeso in un intervallo infinito mentre lo scatto fotografico rimanda un eco che attraversa in un lampo la distanza di tre eterni millenni. Ma l'occhio che osserva quelle pietre corrose dalla luce accecante di un sole instancabile e sistemate con geometrica precisione da una mano paziente nella notte dei tempi non è forse quello stesso che ora rivela uno sguardo sorprendentemente nuovo? uno sguardo colto e raffinato, apparentemente gelido nel determinato distacco che le cose e gli oggetti devono avere davanti alla visione, un distacco che favorisce la comprensione e diventa "riflessione" sulla realtà, sulla storia e sul mezzo fotografico: Weston in primo luogo, la "nuova oggettività", la purezza dello sguardo e la perfezione della stampa non solo mero espediente estetico, ma guida e approfondimento intellettuale di un agire controllato e consapevole, brutale nella sua razionalità, eppure perfettamente consapevole che a essa non vi è alternativa, che le emozioni profonde, palpitanti e ricche, devono essere ben custodite nei bastioni possenti, senza grida ne strepiti.

La ricerca fotografica di Nino Corona, invece, inizialmente era incentrata sulle componenti spaziali e coloristiche; sulla rarefazione, perciò, della sua caratteristica referenziale in favore di una progressiva astrazione. Nell'indagine di frammenti isolati e decontestualizzati di realtà, egli rivela nuove possibilità di lettura che consentono rapporti dialettici e interdisciplinari con altri ambiti della cultura visiva contemporanea. Una dilatazione del campo semantico che, mettendo in discussione le convenzioni naturalistiche della fotografia, fornisce un ulteriore contributo alla ricerca di inedite possibilità espressive.

Un altro lavoro particolarmente interessante è quello che Corona ha condotto sull'immagine riflessa. L'immagine nell'immagine è un tema che ha una lunga storia nell'evoluzione della nostra cultura. A questa ricerca metalinguistica, egli affianca una rilettura della città in cui ad una stratificazione storico-monumentale di tipo turistico si sovrappone, o si interseca, la città moderna, in un rapporto di ambigua e surreale simbiosi. I suoi lavori più recenti, immagini di piazze e spiagge solitarie, di lande e deserti infiniti e desolati, sono la testimonianza di una sempre più rarefatta indagine di tipo minimale, la ricerca di un'essenzialità in cui l'agire fotografico assume una dimensione soprattutto interiore. Quest'ultimo lavoro diventa occasione e pretesto per una riflessione sul senso del fotografare. Come afferma l'autore: "... fotografare è attraversare il deser­to: un lento attraversamento senza meta. Senza la pretesa di conservare o raccontare, ma consumare con la consapevolezza che andare è anche, e soprattutto, un lento ritorno". Nelle immagini di Nino Corona il tempo quasi si dissolve, rimane il dubbio se ciò che vediamo esista o sia mai esistito; abbiamo la sensazione di non essere, lì, che muti testimoni di una rappresentazione incomprensibile, vaga e inutile. Ed è in quel marmo, fuori dal clamore del mondo, che si consumano le illusioni, così l'immagine stessa congela in una speculare virtualità la fissità della pietra. In una sorta di metafora: "... le fotografie diventano pietre tombali, conservatrici del nulla, simulacri del ricordo; e l'immagine fissata altro non è che utopia: mai si rivela, restando latente. E latente rimane anche la nostra attesa, quasi sospesa dentro le immagini ormai depositarle e custodi del nulla, quando attraverso esse si voglia sfidare l'eternità. In questi luoghi senza risposte, i cimiteri, s'interrompono i discorsi, niente può più accadere, l'immagine diventa appena un'ombra e la fotografia sottilmente quest'ombra attraversa.

Anche l'itinerario iniziatico di Mimmo Caruso prese l'avvio da un lavoro di tipo astratto, condotto preferibilmente in bianco/nero su particolari architettonici, o di arredo urbano, che isolati dal loro contesto rivendicavano prepotentemente la necessità di una lettura autonoma e originale. Successivamente, il colore ha consentito di precisare meglio gli intenti della sua ricerca che, in modo sempre più evidente, tende a definire i contorni di una fotografia di paesaggio in cui le convenzioni narrative del genere vengono elegantemente portate ai limiti estremi della fruibilità. È una rivoluzione delle prospettive classiche del paesaggio tutta condotta all'interno del sistema, non per sconfessarlo, certo, ma per inaugurare la possibilità di uno sguardo più attento e indagatore della realtà che soggiace, occulta e negletta, sotto l'apparente quotidianità. La bellezza non si svela: essa è dentro le cose; e il compito della fotografia non è quello di accentuare l'esteticità del mondo, bensì quello di mostrarla e renderla evidente a tutti, e di accendere la luce sullo sguardo opaco di chi è ormai stanco di osservare. Caruso si avventura perciò sul sentiero di un nuovo mondo da conquistare, luogo di un'utopia a cui la fotografia da concretezza e spessore reale, così vicino che lo si può toccare, e il paesaggio allora, quello stesso che normalmente fa da sfondo, assume il ruolo di protagonista, lo sguardo è così vicino che anche la prospettiva diventa un accessorio inutile e barocco, un inganno per l'occhio, una mistificazione della realtà di cui qui si fa volentieri a meno.

Con Stefano Grassi ci si sposta su di un altro fronte della fotografìa e su di un altro genere: il nudo femminile. Genere antico come il mondo, e col quale è difficile fare i conti, per la sua stratificazione culturale e storica, per l'uso e l'abuso che ha subito nei secoli, soprattutto negli anni più recenti. Nei primi lavori di Grassi il corpo della donna non viene idealizzato, non è l'oscuro oggetto dei desideri, ne erotici ne spirituali, è una forma concreta di materiale fisicità nello spazio altrettanto concreto dal quale riceve luce e consistenza. Il corpo è ora assunto come elemento primordiale e artefice principale di un dialogo perenne con gli altri elementi naturali, in primo luogo la terra, quella madre-terra dei miti ancestrali dell'infanzia dell'uomo, retaggio di un'umanità remota e dimentica. E attraverso il corpo che ci si riappropria della natura e, attraverso di essa, della storia. Infatti, nelle immagini di nudo, lo sguardo di Grassi, penetrando indiscreto nelle pieghe dell'esistenza, attraverso il disegno di prospettive spaziali inconsuete, sullo sfondo di una natura arida e aspra, essenziale come la vita e la morte, appena addolcita dalle curve morbide e sinuose della donna, lo sguardo di Grassi denuncia l'appartenenza ad una storia e ad un genere che, nella sua antica evoluzione, riesce ancora a destare ammirazione ed interesse. Nell'ultima ricerca fotografica qui in mostra, l'attenzione di Grassi sembra che si distolga dal sog­getto rappresentato per raccogliersi e concentrarsi sugli elementi fondanti del linguaggio fotografico: la luce e il tempo, il movimento e la durata. Lo spazio quindi diventa funzione del tempo, una sua creazione, una sua espressione. Lo sguardo, che nei lavori precedenti era teso a cogliere e ad arricchire i dettagli più minuti, a riprodurre con l'improntitudine di una copia la realtà più assoluta e fedele, diventa ora un filtro della memoria che disegna con la luce il ricordo, il segno di un istante, o il sogno di un presente.

Completiamo questa rapida panoramica parlando di Priamo Tolu, fotografo professionista distintosi in varie occasioni e collaboratore di numerose testate giornalistiche. Le immagini presentate in questa mostra sono in parte la ristretta selezione di un più vasto lavoro realizzato durante un viaggio in Uganda, nell'estate del 1994. Uno degli aspetti più caratteristici di queste immagini è la naturalezza con la quale Tolu riesce a sfuggire qualsiasi compiacente compromesso con l'atmosfera di "colore" locale, con quegli aspetti di superficiale e appagante folclore consolatorio che spesso condizionano la nostra visione della società africana. Nelle immagini di un mattatoio, nella sequenza di un macello, nel minaccioso e corrosivo bianco/nero che avvolge uomini e animali sembra potersi leggere la metafora di un paese, il destino feroce di un continente sul quale l'occidente tecnologicamente avanzato non può cessare di interrogarsi.

Le altre immagini documentano le fasi della trebbiatura, un lavoro antico come l'infanzia dell'uomo, caratterizzato da gesti carichi di echi lontani, lenti nello spazio di un tempo definito dagli abiti, ma infinito nella sua estenuante lentezza: è il mondo del lavoro più autentico e umano; è quel mondo del lavoro in cui, al di là delle differenze tecnologiche che caratterizzano le due società, la nostra e quella africana, così distanti geograficamente e culturalmente, si notano situazioni e comportamenti analoghi, specie se rapportati al mondo delle tradizioni popolari. Allora si fa strada un sottile parallelo con il nostro mondo, un arcaico e misterioso rapporto di affinità che lega indissolubilmente i gesti e i ritmi del lavoro, la fatica e lo svago, l'uomo all'ambiente che lo circonda in un vincolo vitale che annulla le distanze e le diversità culturali, legando tutti gli uomini ad un comune, identico destino. L'uso di un grandangolo spinto, che implica necessariamente un rapporto ravvicinato e dialettico tra il soggetto e il fotografo, e un atteggiamento che privilegia un punto di vista spesso al di sotto dell'orizzonte, quasi che il fotografo, nel suo sforzo di sfuggire alla tentazione di giudicare e di erigersi al di sopra della situazione, preferisca porsi sullo stesso livello della realtà che ha di fronte, in una disposizione di umile disponibilità, di franco colloquio e di esaltante partecipazione umana, permette anche a noi spettatori di venire inglobati dalla prospettiva fagocitante dell'obiettivo in una dimensione di calda e profonda umanità.

Mauro Rombi

| HOME |

| AUTORI |

| BIBLIOGRAFIA |

| LIBRI |

| LINKS |

| MOSTRE |

| STORIA |

| GUESTBOOK |

|

|

|||||||

|

il logo MUFO è un marchio registrato del Museodellafotografia - Design: Dracmes |

|||||||